B

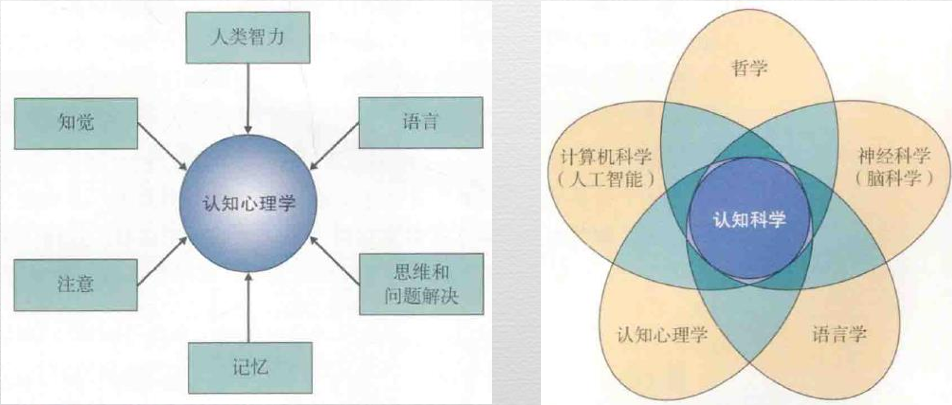

8 认知过程

- 认知是一个所有形式的"知"的通用术语

- 内容:概念,事实,命题,规则和记忆

- 过程:是指为了解释周围世界并为生活中的困境找到创造性解决办法,你如何操纵这些心智内容

解释心理过程

- 唐德斯(F. C. Donders)的实验

- 心理过程的速度:完成一项任务时,额外的心理步骤经常会使人们花更多的时间

- 任务1:在所有的大写字符上画C

- 任务2:在大写的元音字母上画V,在大写的辅音字母上画C

- 任务3:在所有的大写字母上画V

- 研究者经常利用反应时(参与者完成特定任务所花费的时间)来检验关于某种特定认知过程的一些解释

- 序列过程:多个过程依次执行

- 平行过程:多个过程同时执行

- 理论家通过估计心理过程需要占用多少心理资源来确定心理过程是序列的还是平行的

- 关键假设

- 人的加工资源有限并且必须分配给不同的心理任务

- 注意过程负责分配这些资源

- 关键假设

- 受控-自动维度

- 受控过程:需要注意,一次执行一个以上的受控过程是困难的

- 自动过程:一般不需要注意,常常能够无干扰地与其他任务同时执行

- 充分练习:受控过程 >>> 自动过程

- 任务变难:自动过程 >>> 受控过程

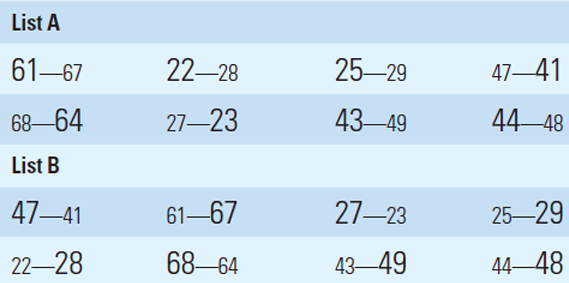

- Ganor-Stern的实验

- 圈出每对数字中字号更大的数字:List A比List B更困难(数值的大小会影响到对其字号大小的判断)

- 唐德斯(F. C. Donders)的实验

语言生成

听众设计

- 说话者在产生话语时,会考虑话语所针对的听众,以及与听众共享哪些知识

赖格斯(Grice,1975)的合作原则

合作的说话者的四条格言 对说话者的价值 量:让你说的话提供的信息恰好满足需要,而不超出所需 必须尽力判断你的听众真正需要的信息有多少;评估听众可能已经知道什么 质:尽量让你说的话真实.不要说你自己认为站不住脚的话.不要说缺乏证据的话. 当你说话时,听者会假设你能够用合适的证据支持你的断言.当你计划说每句话时,你都必须考虑这句话所基于的依据. 关系:让你所说的话前后相关联 保证听者能够理解你正在说的如何与你以前所说的相关联.当转移话题时,必须做出解释. 方式:显而易见.避免表达模糊和歧义.让你说的话简洁有序 以尽可能清晰的方式说话.尽管你会不可避免地犯错,但你必须保证你的听者能够理解你的信息 克拉克(Clark,1996):判断共同基础的三个根据

- 团体成员身份

- 行动同现:共同经历的某些事件或行动,包括双方稍早之前的交谈

- 知觉同现:说话者与听者共同面对同一知觉事件

言语执行和口误

斯本内现象(spoonerism)

在一个短语或句子中两个或更多个词的首音互换

You have tasted the whole worm

You have wasted the whole term

不是随机的

"slips of the tongue"会被说成"tips of the tongue",但不会被说成"tlips of the tongue",因为"tl"不能作为起始声音

SLIP技术(实验室诱导产生的斯本内现象):(darn bore)有时会被说成(barn door)

- 要求参与者默读一些由词对构成的词表,这些词对为希望出现的斯本内现象的声音结构提供了模型.例如 (ball doze) (bash door) (bean deck) (bell dark)

- 要求参与者大声说出像(darn bore)这样的词对

当口误所产生的仍然是真实存在的词时,斯本内现象更可能出现

计划类型 正确用法 口误 选择最符合他们想法的内容词 Grizzly和ghastly grastly 把所选的词放在话语中的正确位置.因为说话者在产生话语时会计划话语的整体单元,所以,内容词有时会发生错位. A tank of gas;Wine is being serverd at dinner A gas of tank ;Dinner is being server at wine 必须说出想说的词.因为说话者要事先计划,所以有时会出现声音的错位. Left hemisphere Pass out Heft lemisphere Pat ous

声音,词和结构的选择

- 声音:特定的声音出现在特定位置的相对频率

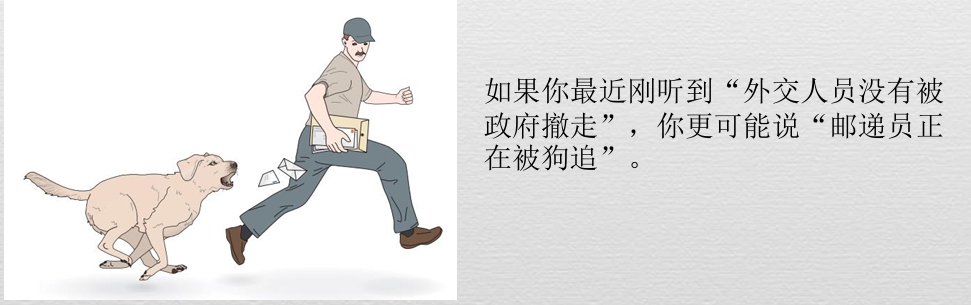

- 词:刚刚说过的单词会使与之有关联的单词更难被接着说出

- 结构:最近听到的和理解的语言的句子结构会诱导产生与之结构相同的句子

语言理解

歧义

词语歧义

- bank 既可以指银行也可以指河岸

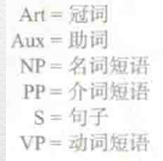

结构歧义(树形图分析法)

- The mother of the boy and the girl will arrive soon.

消解歧义

语境的信息可以帮助个体消解词语歧义

- 均衡歧义:To their surprise, the bark (树的外皮 或 犬吠声) wa unusual because it sounded high-pitched and hoarse.

- 有偏歧义:Last year the pen (钢笔 或 动物的围栏) was abandoned because it was too dirty for the animals to live in.

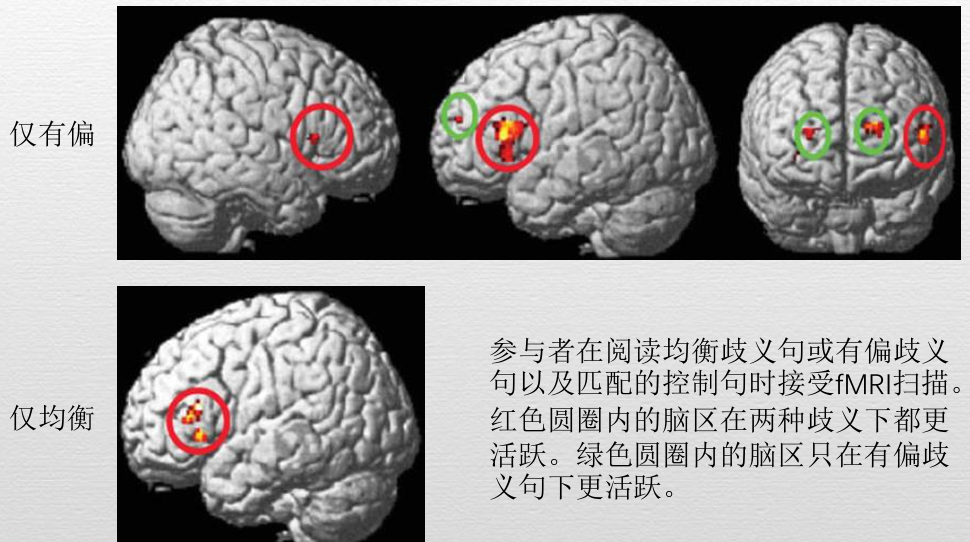

- 对于以上的的两种类型的歧义,大脑会以不同的方式做出反应

语境的信息也可以帮助个体消解结构歧义

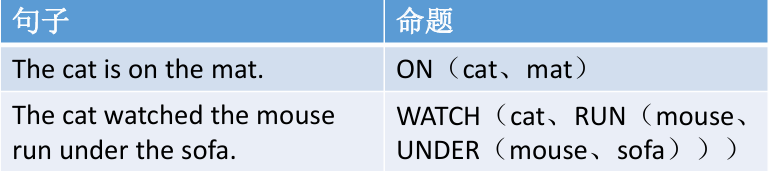

理解的产物:命题

语句的主要思想,是意义表征的基本单元

如果一句话中的两个词属于同一个命题,那么即使它们在实际的句子中并不接近,在记忆中也会表征在一起

我们通常能记得一句话的大致意思,但很难逐词记忆(语言加工过程执行的一个主要操作是抽取命题,而那些呈现命题的确切形式很快就会丢失)

听者经常使用推论(inference)(根据记忆中的信息而做出的逻辑假设来填补空白)

- 我要去熟食店见唐娜

- 她答应买一块三明治给我当午餐

- 推论1:她指唐娜

- 推论2:熟食店是一个可以买到三明治的地方

读者对文本的整个语境所形成的模型会影响他们的推论

语言的演化

- 语言结构

- 人类语言的特殊之处在于,使用有限的单词表达无限的意义

- 人类是唯一在生物学上有所准备的,能够学习如此复杂的语言规则的物种

- 苏.萨维奇.朗博(Savage-Rumbaugh,1998):倭黑猩猩可以通过观察其他生物(人类和倭黑猩猩)使用符号进行交流的过程来习得符号的意义,能理解一些英语口语,但是它们不能掌握可产生无数言语的语法规则

- 语言结构

语言,思维和文化

- 语言相对论:人们所使用的语言结构影响其思考世界的方式

- 颜色词对颜色类别知觉的影响:纳米比亚的辛巴语不对蓝绿色调进行词义的区分,它使用一个词来表示大部分的蓝绿色调.辛巴人对于相应颜色的分类判断受到其语言的影响.

- 语言相对论:人们所使用的语言结构影响其思考世界的方式

视觉认知

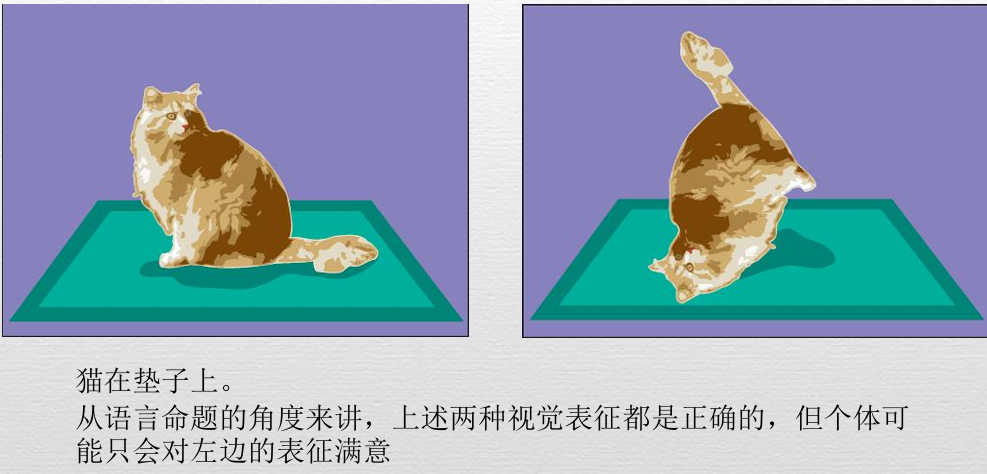

使用视觉表象

表象的使用与真实视知觉的特点在很多方面一致

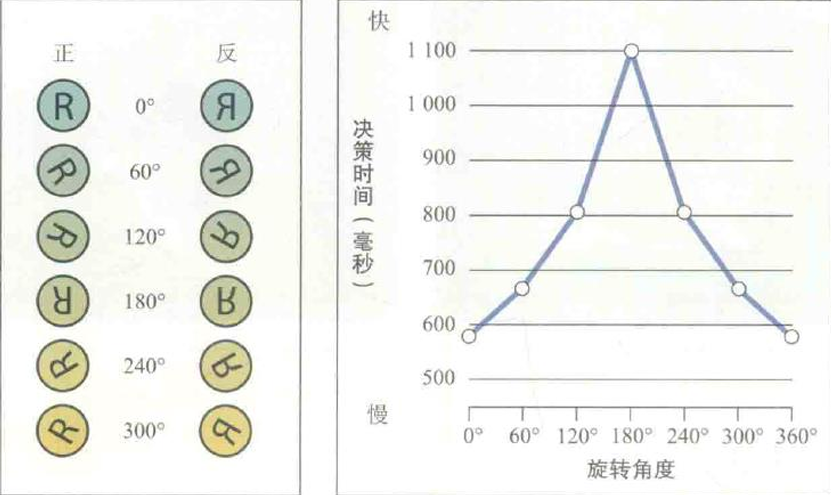

- 心理旋转

- 心理旋转

当一个物体真实存在或存在于视觉表象中时,个体都可以聚焦注意力获取更多信息

- 将头脑中的视觉表象并排排列来回答相对大小的问题

- 帮助回忆客体的视觉特点

视觉表象的使用存在一些限制

- 想象一张大白纸.在心里把它对折50次.当你做完时,纸大概有多厚?(8046.7万千米)

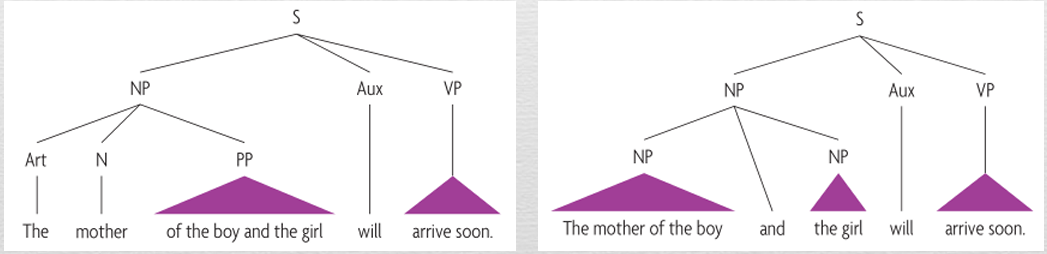

数据支持

知觉和想象对应的脑活动有很大的重合

负责想象的脑区只是负责知觉的脑区的一个部分(参与者并没有使用任何特殊的脑区来创建视觉表象)

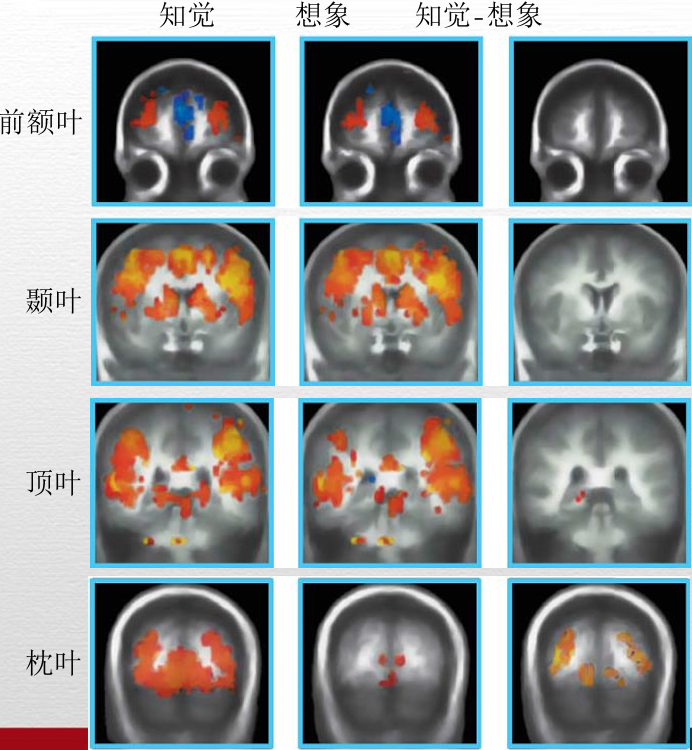

言语和视觉表象的结合

- 言语描述使个体形成视觉表象

- 例如:一只长着三条尾巴的猫

- 形成空间心理模型

- 你能够运用想象把自己投射到一个场景之中.好像你真的站在房间里一样.同说出什么东西在身后相比(雕塑),说出什么东西在面前所花的时间更少(灯)

- 言语经验 ==> 视觉的,空间的经验

- 言语描述使个体形成视觉表象

问题的解决

问题的定义

- 初始状态:开始时不完整的信息或令人不满意的状况

- 目标状态:你希望获得的信息或状态

- 一套操作:为了从初始状态迈向目标状态,你可能采取的步骤

- 以上三个部分共同定义了问题空间

定义良好的问题 定义不良的问题

- 遇到定义不良的问题时,问题解决这的首要工作是尽可能找出问题究竟是什么,即明确初始状态,理想的解决方案以及可能的手段

问题解决的两种方法

算法

- 总能为特定类型的问题提供正确答案的按部就班的程序

- 对于定义良好的问题更有用

启发式

- 通过一些策略或经验法则解决问题

- 对于判断和决策也至关重要

研究方法:出声思维报告法

- 要求参与者描述他们正在进行的思维

挑战

- 解决一个特定问题所需的心理资源超过了加工资源

改进

找到一种问题表征方法,使问题解决的每个操作在现有的资源条件下都可行.

- 对解决办法的每一个成分都进行练习(eric:优化,减少占用的资源)

对问题空间形成适当表征

eric:证明,但不要联想到数学和言语表征,使用视觉表征

功能固着:一种心理上的阻断,它通过抑制人们感知常与某些功能相联系的物品的新用途,从而对问题解决产生不利影响

创造性

- 就特定环境而言,个体产生新异且适宜的思想和产品的能力.

- 创造性的评定

发散思维:对一个问题产生许多不寻常的解决方法的能力.

- 测量发散思维的问题使测验对象有机会展示流畅性和灵活性思维.

聚合思维:通过整合不同来源的信息解决问题的能力.

- 远距离联想测验

- 顿悟:突然想到问题解决办法的情况

创作出具有创造性的作品

演绎推理

正确运用逻辑规则,得出有效结论

- 前提1:这家饭店接受所有的主流信用卡

- 前提2:美国运通卡是一种主流信用卡

- 结论:这家饭店接受美国运通卡

- eric:由小推大(venn)正确的

实际情境中的演绎推理既受到特定知识的影响,也受到针对特定问题个体所能使用的表征资源的影响

- 前提1:所有带有发动机的东西都需要油

- 前提2:汽车需要油

- 结论:汽车有发动机

- eric:由大推小(venn)错误的

信念偏差效应

- 人们倾向于把那些他们认为可信的结论判断为有效,而把那些他们认为不可信的结论判断为无效

- 面对不确定时,与先前知识一致的演绎结论会产生做出"有效"判断的反应偏差;与先前知识不一致的结论会产生做出"无效"判断的反应偏差

- 有些情况下,运用过去经验的能力有助于在推理任务中表现更好

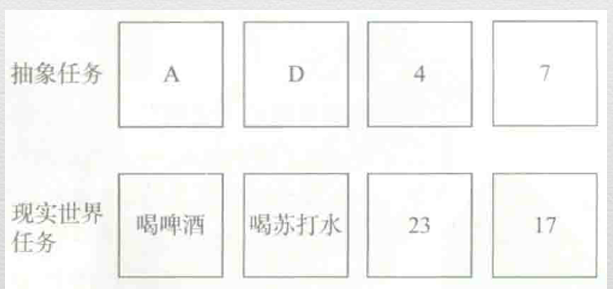

- 沃森选择任务:印有AD47的四张卡片,为了检验元音字母背面是偶数这一规则,必须翻开那些卡片?

- 若评估规则"喝啤酒必须年满18岁",则经验会使得推理变得简单

归纳推理

- 利用可获得的证据,产生可能而非确定的结论

- 基于概率而不是逻辑的必然

- 例子

利用过去的信息产生关于当下和未来的期望

类比式问题解决

- 当前情形的特征与先前情形的特征之间建立一种类比

心理定势:先前存在的心理状态,习惯或态度

- 在某些情况下,可以提升感知和问题解决的质量和速度.而当先前的思维和行动方式在新的情境中没有价值时,同样的定势可能抑制或破坏心理活动的质量.

判断和决策

判断

- 形成看法,得出结论或对事件和人做出关键评价的过程

决策

- 在备选项之间做出选择的过程

启发式和判断

人们的判断依赖于启发式而不是正式的分析方法

- "适应性工具箱","快速而节俭"的启发式仓库

- 在大多数情况带来正确的判断

可得式启发式:根据记忆中易于获得的信息做出判断

主要成分

- 信息提取时相对容易或流畅

- 容易提取的记忆的内容

例子:在一段小说摘录中,是以字母"k"开头的单词更多呢? 还是第三个字母是"k"的单词更多?(大多数人相信"k"更 经常出现在词的开头,事实上"k"更常出现在第三个位置)

不同的背景将影响提取信息的容易程度,进而影响判断

- 当测试者先完成一些测验,涉及到"bike,poke,take"等单词后再回答上述问题,答案有所改变

记忆偏差也可能导致我们做出错误判断

- 由于人们更容易记得负面结果而非正面结果,所以学生们会高估他们将正确答案改成错误答案的概率,而低估将错误答案改成正确答案的概率

代表性启发式:基于客体是否具有某类别成员的典型特点做出判断

- 代表性编码:峰尾规则

- 代表值通常是事件的峰值强度和结尾强度的平均

- 代表性编码:峰尾规则

锚定式启发式:对某个事件或结果的可能值所做出的判断,相当于对一个起始值的不充分调整--或者向上,或者向下

- 请你花5秒钟估计一下下面几个数字的乘积,然后写下你的答案:

- 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 =

- 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 =

决策心理学

- 对选项的一个特定的描述

- 决策的后果

后悔

- 当决策结果很糟糕时

- 选择机会广泛时

- 当人们明确知道某个决策带来的损失时

恶魔盒子实验

- 当参与者错失更多机会时,随后会冒更大的风险

- 壳核的激活为其他的脑结构提供信息,最终产生冒险模式

决策者差异:知足者 最大化者

9 智力与智力测量

- 心理测量

- 心理测量(psychological assessment)是指使用特定的测验程序来评估人们的能力,行为和个人特质

- 心理测量通常是指对个体差异的测量,因为大多数测量都是针对在某一特定维度上,某个个体与其他人的差异或相似程度

- 测量的历史

- 中国古代的测量技术 - 科举选拔制度

- 西方智力测验:弗朗西斯.高尔顿爵士 <遗传的天才>

- 提出治理测量的四条重要思想

- 智力差异可以根据智力程度来量化

- 智力的个体差异呈正态分布(钟形曲线)

- 智力或心理能力可以通过客观测验测得

- 两套测试成绩之间的相关程度可以通过统计程序确定

- 提出治理测量的四条重要思想

- 正式测量的基本特点

- 应该满足三方面的要求

- 信度,效度和标准化

- 信度指某一测量工具给出一致分数的可信程度

- 重测信度:同一批人先后两次接受同一种测验,计算两次所得分数的相关程度

- 内部一致性测验:(例子)比较某人在测验的奇数项目和偶数项目上的得分.若两部分得分相当,则测验内部一致性好,具有较高信度.

- 效度指测验能够测得它所要测量的东西的程度

- 内容效度:当测量能够测量欲测领域的所有方面时,测验具有内容效度

- 效标关联效度(效标效度):测验的成绩与和测验相关的其他标准上成绩的相关程度

- 结构效度:指测验充分测量潜在结构的程度

- 信度是某一测验与其自身的相关程度,效度是测验与外部的相关程度.

- 通常,缺乏信度的测验也不具有效度,但具有信度的测验也可能没有效度.

- 常模:是基于对大量人群施测所指定的标准,通过将个体的测验分数与测验常模相比较,可以得到对于测验分数的解释.

- 标准化:指在同一条件下对所有人,以同样的方式实施测验.标准化是必要的,它使得常模具有意义.

- 应该满足三方面的要求

- 智力测验的起源

- 智力(intelligence)是一种一般性的心理能力,其中包含推理,计划,问题解决,抽象思维,理解复杂思想,快速学习以及从经验中学习等能力

- 由于智力包含多种能力,所以对于智力的测量向来存在着争议

- 第一份可实施的智力测验:比奈智力测验 (阿尔弗雷德.比奈和西奥多.西蒙,1905)

- 客观智力测验,用于区分发育迟滞儿童与正常学龄儿童

- 测验通过选择题的形式评定儿童的判断能力与推理能力

- 不同年龄的正常儿童的平均分数被作为基准.每个儿童的测验结果以达到某一特定分数的儿童的平均年龄(即心理年龄)来表示.

- IQ测验

- IQ,即智商,是对智力的数量化和标准化的测量

- 斯坦福-比奈量表(刘易斯.推孟,1916)

- 对比奈测验进行了标准化,通过对成千上万名儿童的测量结果得到了与年龄相关的常模.

- 提出智商,IQ的概念,IQ = 心理年龄÷生理年龄×100

- 韦克斯勒智力量表(WAIS)(大卫.韦克斯勒,1955)

- 量表包括言语和非言语(或操作)分测验,可以分别估计言语和非言语IQ值.

- 语言理解:相似性;词汇

- 知觉推理:方块图形;图片填充

- 工作记忆:数字广度,算数

- 加工速度:符号搜索;划消

- WAIS-IV适用于16岁及以上人群,WISC-IV适用于6-16岁儿童, WPPSI-III适用于2.5-7.25岁儿童,韦氏测验家族可以提供所有 年龄段的IQ分数,可用于追踪特定智力随时间的发展

- 量表包括言语和非言语(或操作)分测验,可以分别估计言语和非言语IQ值.

- 极端智力

- IQ=100是平均值,分数段85-115之间的个体被界定为正常

- 智力缺陷:18岁以下的个体在智力测验中的有效IQ得分低于平均分约两个标准差时,他们就被界定为智力缺陷.此外,被归为智力缺陷的个体还必须表现出适应性行为缺陷,即"在日常生活中习得的概念技能,社交能力和实践技能的集合"存在缺陷.

- 智力缺陷可能与基因和环境因素有关-----唐氏综合征,苯丙酮尿症与不良产前环境都可能导致智力缺陷

- 智力缺陷个体与正常个体的分离教育被证明并不有效

- 个体的学业成绩和所测得的IQ之间存在巨大差异会被诊断为学习障碍

- 特殊智力

- 天才:个体IQ分数在130以上,且在能力,创造力和任务执着三个维度上都有高水平的表现

- 天才往往比同龄人能够更好地进行社交和情绪调整,在生活上都很成功

- 由于天才被认为是一种多维度建构,对于天才的教育应该更为灵活以适应学生个体的特殊天赋

- 智力的心理测量学理论

- 心理测量学是心理学的一个分支领域,主要对心理能力进行全方位的测量,包括人格评定,治理评估和能力测量

- 查理斯.斯皮尔曼在智力领域应用因素分析,发现个体在不同智力测验上的成绩高度相关,认为存在一般智力因素或g因素,这是所有智力操作的基础,每个维度还与其特殊智力相关联,即s因素.

- 雷蒙德.卡德尔采用更为先进的因素分析方法,将一般智力分为两个相对独立的成分:晶体智力与流体智力.

- 晶体智力包括一个人所获得的知识以及获得知识的能力;

- 流体智力是发现复杂关系和解决问题的能力.

- 斯滕伯格的治理三因素理论

- 自卡德尔之后,许多心理学家都扩展了智力的概念范围, 加入许多传统IQ测验没有的操作.

- 罗伯特.斯滕伯格提出了智力三因素理论,认为智力包括三种类型:

- 分析智力:提供了人们对于许多熟悉任务的基础信息加工技能.

- 知识获得成分,操作成分和元认知成分

- 创造智力:指人们处理新异问题的能力.

- 实践智力:包括对新的不同环境的适应,选择合适的环境以及有效地改变环境以适应你的需要.

- 分析智力:提供了人们对于许多熟悉任务的基础信息加工技能.

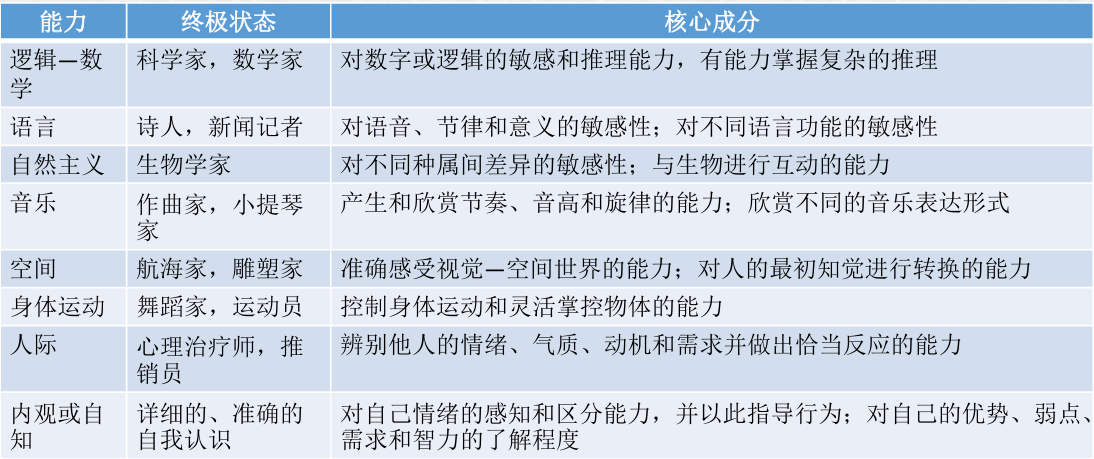

- 加德纳的多元智力理论

- 霍华德.加德纳提出了多元智力理论,涵盖人类经验范围 的许多智力.每一种智力依据特定社会对它的需要,奖赏以及它对社会的作用,在不同的人类社会中其价值也有所不同.

- 情绪智力

- 情绪智力与加德纳的人际智力和内省智力的概念相关,也有一种主要观点认为情绪智力包括四种主要成分

- 准确和适当地知觉,评价和表达情感的能力

- 运用情绪来促进思维的能力

- 理解和分析情绪,有效运用情绪知识的能力

- 调节和管控情绪,以促进情绪和智力发展的能力

- 情绪智力对于日常生活有非常重要的影响.

- 情绪智力与加德纳的人际智力和内省智力的概念相关,也有一种主要观点认为情绪智力包括四种主要成分

- 群组比较的历史

- 几乎从一开始,智力测验就被用来对少数种族和民族群体做出负性评价.

- 智力的差异可以被归因于先天的遗传因素,但也要考虑环境对于IQ的重要影响.

- 遗传,环境与IQ

- 双生子研究通过比较同卵双生子,异卵双生子和其他基因有重叠的亲戚之间的表现差异,确定对于某 项特质遗传因素的贡献.

- 对于IQ的双生子研究用于 对IQ进行遗传力估计,即估计基于IQ的测验分数可归因于遗传因素的变异比例.

- 研究发现30%-80%的IQ分数变异来源于遗传.

- 研究同时发现遗传力虽年龄的增长而增加.可能的解释为"遗传倾向将我们推向了能突显我们的遗传特质的环境,因而使遗传力随年龄增长而增加".

- 遗传力估计是组内的估计,不能解释组间的差异.

- 基因在个体IQ测验中起着相当大的作用,同时社会经济地位,教育水平等环境因素也在很大程度上影响着IQ.

- 文化与IQ测验的效度

- IQ测验的成绩能否用于跨文化和种族的比较存在争议.

- IQ测验对于不同文化下背景知识不同的受测者的难度存在差异;

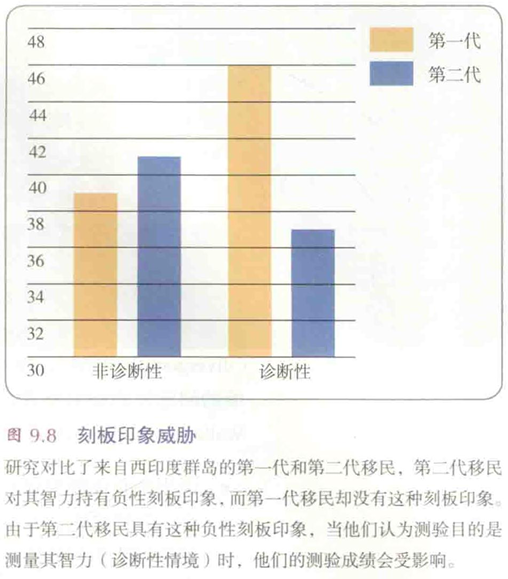

- 人们会在能力测验中受到刻板印象威胁的影响.

- 刻板印象威胁通过以下三种破坏机制产生消极影响:

- 导致应激生理反应从而影响注意力集中;

- 促使个体密切监控自己的表现,从而导致做出更谨慎,更缺乏创造性的反应;

- 当个体体验到刻板印象威胁时,心理资源会部分用于压制由此 引发的负性想法和情绪.

- IQ测验的成绩能否用于跨文化和种族的比较存在争议.

- 测量与社会

- 心理测量领域充满争议,焦点是三个与伦理有关的方面:

- 基于测验的决策的公平性;

- 测量用于教育评价的可行性;

- 根据测验分数进行个体分类的意义.

- 尽管智力测验可用于预测,也可以作为个体当前表现的指标,但测验的结果不应该用来限制个体发展和改变的机会.

- 当测量的结果将影响个体的生活时,所用的测量技术对该个体和测量目的而言,必须可信而有效.

- 心理测量领域充满争议,焦点是三个与伦理有关的方面:

11 动机

动机

- 定义

- 对所有引起,指向和维持生理和心理活动的过程的统称

- 动机概念的功能

- 把生理和行为联系起来

- 解释行为的差异性

- 从公开的行动来推断内心的状态

- 为行为分配责任

- 解释逆境中的意志

- 来源

- 驱力和诱因

- 驱力

- 响应动物的生理需求而产生的内部状态

- 消除紧张

- 诱因

- 与生物需求并无直接关系的外部刺激和奖赏

- 行为是内部和外部动机共同作用的结果

- 驱力

- 本能行为与学习

- 本能

- 对生存至关重要的预置的行为倾向

- 早期的人类机能学说

- 人类比动物更多地依赖于本能行为

- 人类有很多社会本能

- 跨文化人类学家

- 发现了不同文化间的行为差异,与本能理论 相悖

- 行为主义者

- 反对本能研究中的循环论证

- 重要的行为与情感是后天习得的

- 认知取向的研究者

- 本能和强化史不足以解释某个动物行为的所有细节

- 本能

- 动机的期望与认知取向

- 重要的人类动机不是来自外部世界的客观现实,而是来自对现实的主观解释

- 期望

- 对行为结果的预期

- 朱丽安∙罗特的社会学习理论

- 个体从事某一行为的可能性是由他对达到目标的期望以及该目标 的个人价值决定的.

- 期望与现实之间的差距能够驱使个体做出修正行为.

- 弗里茨∙海德

- 行为的结果可归因于内在因素或情境因素,这些归因方式影响着个体的行为方式

- 需要层次

- 马斯洛的需要层次理论

- 在到达下一个更高等级之前,更低等级的每种需要都必须被 满足.

- 核心

- 每个人都具有成长以及实现最高潜力的需要.

- 驱力和诱因

- 定义

饮食

- 饮食生理学

- 外周反应

- 饥饿感

- 胃部的运动对人们的饥饿感起着重要作用,但并不是饥饿的必要 条件

- 停止进食

- 由食物引起的胃部压力--不是由膨胀的气球引起的--将提示个体停止进食

- 食物的口腔体验

- 特定味觉饱食感

- 饥饿感

- 中枢反应

- 双中心模型

- 外侧下丘脑LH:饥饿中枢

- 腹内侧下丘脑VMH:饱食中枢

- 对双中心模型的修正

- VMH的信号依赖于食物类型,VMH的损毁可能会部分增强大鼠对食物的反射性反应.

- 下丘脑的弓状核(ARC)和室旁核(PVN)对LH和VMH调节进食起补充作用

- 中枢信号来源

- 血液里调节糖和脂肪浓度的感受器

- 双中心模型

- 外周反应

- 饮食心理学

- 文化对饮食的影响

- 人们常常按照社会和文化标准来选择吃什么东西

- 健康饮食的一些障碍是经济限制的产物

- 肥胖与节食

- 体重指数(BMI)

- 为什么有些人会超重?

- 遗传机制:如控制瘦素的基因

- 基因与环境的交互作用决定着肥胖的风险

- 个体对食物和进食行为的看法:限制性饮食 vs. 非限制性饮食

- 许多超重者常常是限制性饮食者,如果生活中发生 了应激性事件,导致他们 放弃约束,随之而来的暴 饮暴食很容易导致体重增加.

- 饮食障碍

- 神经性厌食症

- 当一个人的体重低于正常体重的最低值(体重指数18.5kg/m2)但 仍然表现出对变胖的强烈恐惧.

- 神经性贪食症

- 反复发作的失控性暴食,然后用自我催吐,滥用泻药,绝食等方 式来清除体内多余的热量.

- 暴食症

- 毫无节制地狂吃,但又不像神经性贪食症患者一样采取措施清除 体内多余的热量

- 饮食障碍的风险因素

- 遗传:在青春期受遗传影响更大

- 完美主义

- 高度的身体不满意

- 与他们的实际身体状况无关, 却与他们不准确的身体感知相关

- 文化规范和媒体的影响

- 证据1:与黑人相比,白人女性对 自己的身体满意度更低

- 证据2:进食障碍患病率的性别差异逐渐缩小

- 神经性厌食症

- 文化对饮食的影响

- 饮食生理学

性行为

- 动物的性行为

- 主要动机:繁殖

- 性唤起主要是由生理过程决定的

- 脑垂体和性腺分泌的性激素

- 刻板性行为模式

- 性唤起也常常由外部环境的刺激所引起

- 交配对象展现出仪式化的视觉和声音模式 是性唤起的一个必要条件

- 雌性配偶的新颖性会影响雄性的行为

- 触觉,味觉和嗅觉也可以作为性唤起的外部刺激物

- 人类的性唤起与性反应

- 性激素

- 正常范围:无影响

- 低于正常值:对性欲产生消极影响

- 性唤起

- 由对性刺激的生理和认知反应引起的兴奋而紧张的动机状态

- 马斯特斯和约翰森的性反应研究

- 男性和女性有相似的性反应模式

- 尽管两性的性反应周期的阶段顺序是相似的,但女性的变化更多,而且往往反应更慢,但保持的性唤醒时间更长

- 许多女性能有多次性高潮,而男性在相同的时间里却很少如此

- 心理过程对于性唤起和性满足的核心意义

- 性反应问题源于心理因素,而不是生理因素,并且可以通过治疗改善或克服

- 性规范

- 科学的影响下,许多文化中都出现了一种更开放地谈论性问题的总体趋势.

- 性脚本

- 从社会中学习到的性反应程序

- 大学生的性行为

- 性勾搭

- 强暴:男性和女性行脚本存在毁灭性冲突

- 约会强暴

- 同性恋

- 同性恋的先天和后天因素

- 遗传性

- 双生子研究

- 大脑差异

- 大脑形状和体积

- 杏仁核与其他脑区间的联结模式

- 生物学因素并不直接影响性偏好, 而是通过影响儿童的性情和活动 而产生间接影响

- 相异感导致情绪唤起,随着时间的推移,这种唤起就会转化成性吸引.

- 遗传性

- 社会与同性恋

- 社会对同性恋行为持续的敌意

- 同性恋恐惧症

- 是否把自己的性取向告诉父母

- 与同性恋有关的压力不是来 自性动机本身,而是来自性动机公开之后人们的反应

- 社会对同性恋行为持续的敌意

- 同性恋的先天和后天因素

- 性激素

- 动物的性行为

个人成就动机

成就需要

- 反映了计划并努力实现目标对个体的重 要性的个体差异.

- 主题统觉测验

- 就一系列模棱两可的画面编故事

- 利用参与者的想象来测量成就需要的强度

- 对效率的需要

- 并不意味着高成就需要的人总是愿意更努力地工作

- 对成就的需要也能预测某些职业的成功

对成功与失败的归因

归因

- 关于某一结果产生原因的判断,归因能对动机产生重要影响

- 三种维度

- 内部--外部

- 稳定性--不稳定性

- 整体--特殊

对成功的归因 对失败的归因 乐观的归因方式 内部的;稳定的;整体的 外部的;不稳定的;部分的 悲观的归因方式 外部的;不稳定的;整体的或特定的 内部的;稳定的;整体的 工作和组织心理学

- 在工作条件下,个人动机水平将部分取决于工作环境中 的人员和规章制度的总体情况

- 公平理论

- 员工关注他们的投入及其产出,然后 与其他员工的投入与产出进行比较

- 相等:满意

- 不相等:不满,行为或心理上的改变

- 期望理论

- 当员工预期他们工作上的努力和成绩会产生理想的结果时,他们就会受到激励.

- 期望 * 工具性 * 效价

12 情绪,压力与健康

情绪

- 一种身心变化的复杂模式,包括生理唤醒,感受,认知 过程,可见的表达(包括面部表情和身体姿势),以及针对知觉为有个人意义的情境所做出的的特定行为反应.

- 与心境作对比

- 情绪(emotion)

- 对具体事件的具体反应

- 持续时间较短,较为强烈

- 心境(mood)

- 不太强烈,并可能持续数天

- 与触发事件的关系通常较弱

- 情绪(emotion)

- 基本情绪和文化

- 查理.达尔文

- 情绪与人类的和非人类的结构和功能的其他重要方面一起进化

- 遗传而来的特化心理状态,其功能是应对世界上某类反复发生 的情境 (Hess & Thibault, 2009).

- 是否存在一些天生的情绪反应?

- 希尔文.汤姆金斯

- 婴儿无须预先学习就会对巨大的声响表现出恐惧或者呼吸困难的反应.

- 他们似乎对特定的刺激具有"预置"的情绪反应,这种反应非常普遍,足以适应各种环境.

- 跨文化研究

- 来自美国,日本和中国的11个月大的婴儿在经历愤怒和恐惧时, 会表现出相同的面部表情(Camras et al.,2007).

- 习惯化反应

- 5个月大的婴儿可以区分高兴与恐惧表情(Bornstein & Arterberry, 2003).

- 希尔文.汤姆金斯

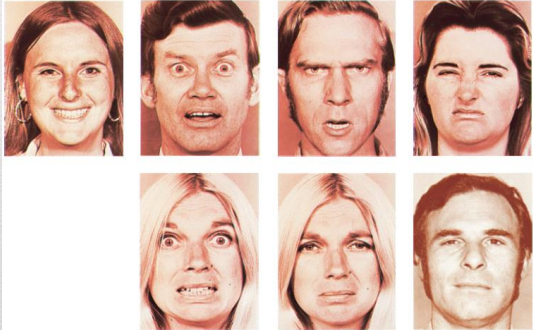

- 面部表情是普遍的吗?

- 保罗.埃克曼

- 所有人的"面部语言"都有共同之处

- 将恐惧,厌恶,快乐, 惊讶,轻蔑,愤怒和 悲伤与七张面孔匹配

- 匈牙利人,日本人,波兰人,苏门答腊人,美国人和越南人对 面部表情的判定具有很高的一致性(Biehl et al., 1997).

- 不同文化的面部表情有不同的"方言"(Dailey et al., 2010; Elfenbein et al., 2007).

- 当人们做出不同的面部表情时,面部肌肉的特定运动存在一致 的跨文化差异.

- 观察面孔的习惯性差异,可能导致来自不同文化的人对面孔在表达特定情绪时"看起来是怎样的"有着不同的期待 (Jack et al., 2012)

- 保罗.埃克曼

- 文化如何制约情绪表达?

- 不同的文化对情绪应如何管理仍有不同的标准(压抑vs表达)

- 查理.达尔文

情绪理论

情绪的生理学

自主神经系统:

- 轻微的,不愉快的刺激:交感系统

- 轻微的,愉快的刺激:副交感系统

- 强烈的情绪反应(如恐惧和愤怒)

- 紧急反应系统,交感系统促使肾上腺释放激素

- 紧急事件过后,副交感系统会抑制这些激活性激素的释放

中枢神经系统:

- 下丘脑与边缘系统:负责整合激素和神经方面的唤醒,它们是情绪以及进攻,防御和逃跑模式的控制系统

- 杏仁核(边缘系统的一部分):给接收到的感觉信息,尤其是 负性体验,赋予意义

- 皮层:通过其内部的神经网络以及与身体其他部分的联系来参 与情绪体验过程

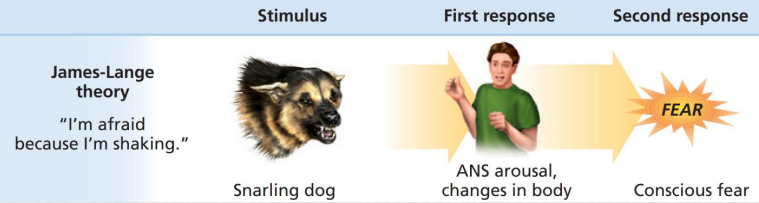

詹姆斯-兰格的身体反应理论

- 情绪来源于身体反馈(eric:归因)

- 对刺激的感知引起自主神经系统唤醒和其他的身体反应,而这些反应导致了特定的情绪体验

- 外周主义理论

- 认为情绪链中最重要的角色是内脏反应,而控制它的自主神经系统位于中枢神经系统的外周

- 情绪来源于身体反馈(eric:归因)

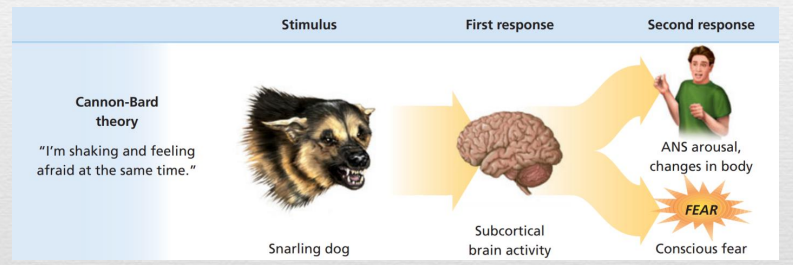

坎农-巴德的中枢神经系统过程理论

- 对詹姆斯-兰格的身体反应理论的见解

- 内脏反应与情绪无关

- 即使通过手术切断内脏与中枢神经系统的联系,实验动物仍会有情绪反应

- 自主神经系统的反应显然太慢了,不足以成为瞬间激发的情绪的源头

- 内脏反应与情绪无关

- 身体和心理反应具有独立性

- 唤醒情绪的刺激同时带来两种结果:通过交感神经系统导致身体的唤醒;通过皮层产生情绪的主观感受

- 两者不存在因果关系

- 对詹姆斯-兰格的身体反应理论的见解

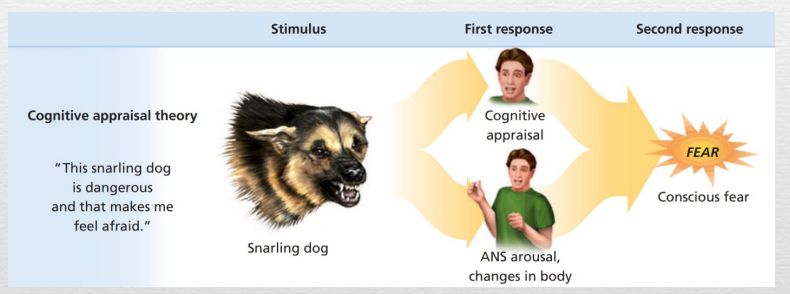

情绪的认知评价理论

情绪体验不能简单地理解为在个人或大脑中发生了什么, 而要考虑和评估前者与环境的交互作用.

吊桥效应(Dutton&Aron,1974)

- cmd

吊桥效应(Capilano Suspension Bridge effect)的实验流程主要包括以下几个步骤: 1. **实验地点选择**:实验一将实验地点设置在加拿大北温哥华的卡皮诺拉吊桥(The Capilano Suspension Bridge)和一个安全坚固,低矮的跨溪实木桥上.卡皮拉诺吊桥全长450英尺,宽5英尺,悬空吊桥左右摇摆,既令人激动又令人惊恐. 2. **实验对象选择**:实验对象为18-35岁之间且没有女伴的男性. 3. **实验过程**:在他们走过桥梁时,桥中央的实验助手会请求他们参与一项研究,要求对方填写调查问卷.问卷第一页收集一些基本信息,问卷第二页要求实验对象根据一张图片描写一个简短的,戏剧性的故事.如果实验对象同意参与实验,就在桥上完成问卷. 4. **实验助手**:实验助手的性别选择了男性和女性分别在两座桥上开展,实验助手并不知道实验的真实目的. 5. **后续联系**:完成问卷后,实验助理会给实验对象留下联系方式,并邀请每个实验对象之后进一步交流. 6. **故事评分**:实验结束后,研究者对每个实验对象编撰的故事进行评分,根据故事中涉及到的性相关内容进行1(低性内容)-5(高性内容)的评分. 7. **实验结果分析**:研究者比较了在吊桥和实木桥上完成问卷的男性对实验助手的吸引力评价以及他们联系实验助手的频率,以此来分析吊桥效应的存在. 这个实验通过比较在不同情绪唤醒状态下(如恐惧或兴奋)的男性对同一女性的反应,来探讨情绪唤醒与性吸引力之间的关系.实验结果表明,在卡皮拉诺吊桥上的女性实验助手性吸引力更强,有更多的实验对象在实验结束后联系实验助手,且所描述的故事涉及的性相关内容更多. 支持:人们通过评估环境线索来解释自己的生理唤醒

Zajonc:在一些条件下人们会有某种偏好-对刺激的情绪反应-却不知原因(2000,2001)

认知评价是情绪体验的一个重要过程,但并不是唯一的(Izard,1993)

心境和情绪的影响

- 人们体验到的心境对加工信息的方式有强烈的影响 (Clore & Huntsinger, 2007; Forgas, 2008).

- Pickel, 2009

- 学生们观看了一段记录犯罪过程的视频.一个版本中行凶者手 持一把手枪;另一个版本中行凶者拿着一张装在塑料盒里的音 乐CD.

- 看完视频后填写问卷,以测试他们对行凶者外貌的回忆能力.

- 当行凶者拿着手枪时,参与者的回忆要差得多.

- 当持枪者是女性时,参与者的成绩最差.

- 情绪唤醒能让人们把更多的心理资源聚焦于高优先级的刺激(Mather&Sutherland,2011)

- 在一定程度上你能控制情绪对自己及他人的影响.你有情绪调节的能力,你可以改变情绪体验的强度和持续时间 (Gyurak et al., 2011).

- 人们体验到的心境对加工信息的方式有强烈的影响 (Clore & Huntsinger, 2007; Forgas, 2008).

主观幸福感

- 个体对生活满意度和幸福度的总体评价

- 遗传对主观幸福感的个体差异有影响

- 挪威双生子研究(Nes et al., 2006)

- 比较同卵和异卵双生子,遗传因素可以解释男性主观幸福感51% 的方差,而女性为49%.

- 美国双生子研究(Weiss et al., 2008)

- 遗传对主观幸福感有很大的影响.

- 挪威双生子研究(Nes et al., 2006)

- 生活经历对主观幸福感的影响

- 调查46个国家的8557名参与者(Kuppens et al., 2008)

- 积极情绪对生活满意度的影响约两倍于消极情绪.

- 存在文化差异,如在生存都成问题的文化里,生活满意度的判断 较少取决于积极的情绪体验.

- 调查46个国家的8557名参与者(Kuppens et al., 2008)

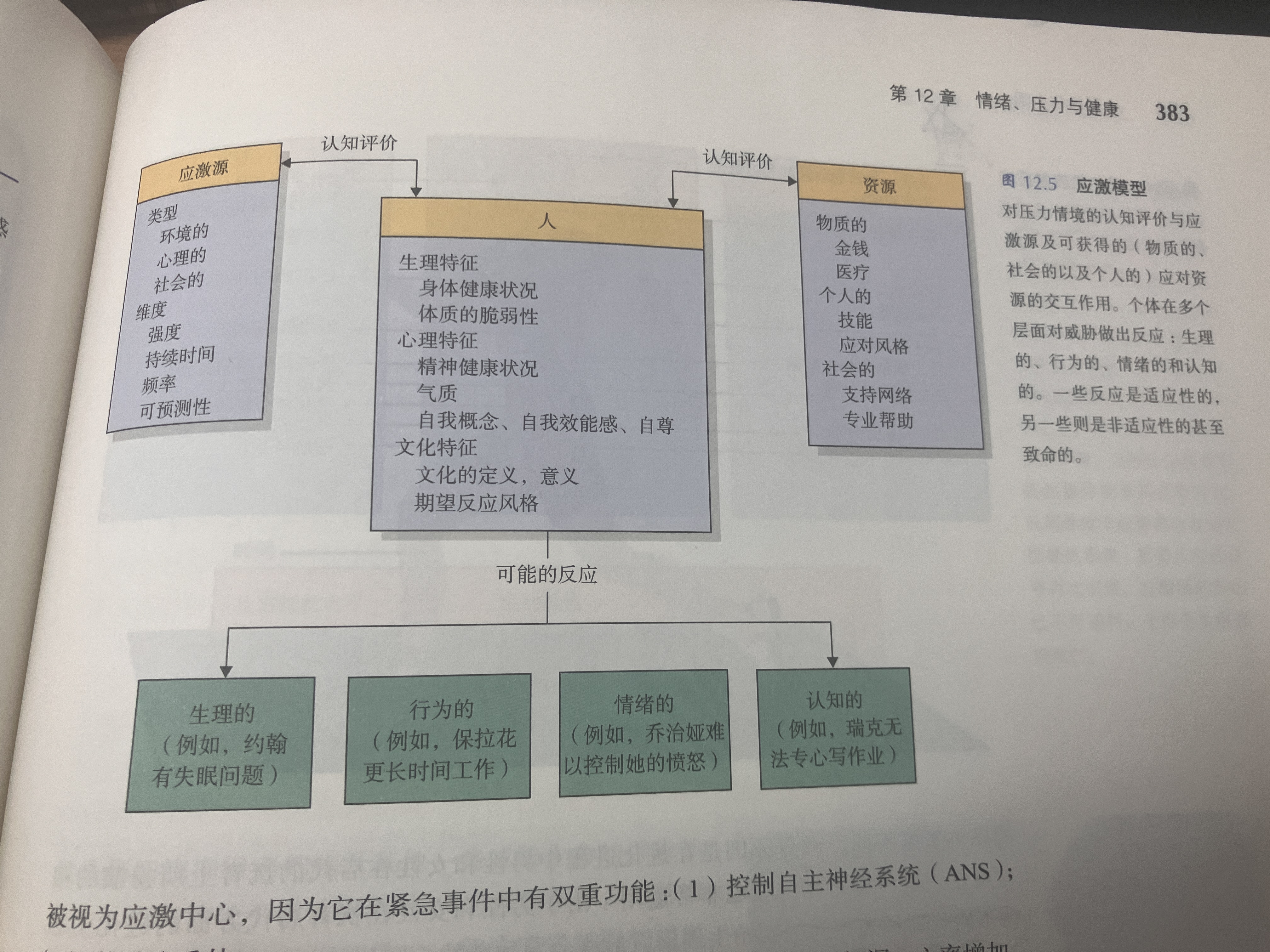

生活压力

- 应激(stress):

- 当刺激事件打破了有机体的平衡,使其难以应付或超出其应对能力时,有机体做出的一种反应模式.

- 这些刺激事件包括各种各样来自外界或内部的情形,统称为应激源.(要求有机体做出适应性反应的刺激事件)

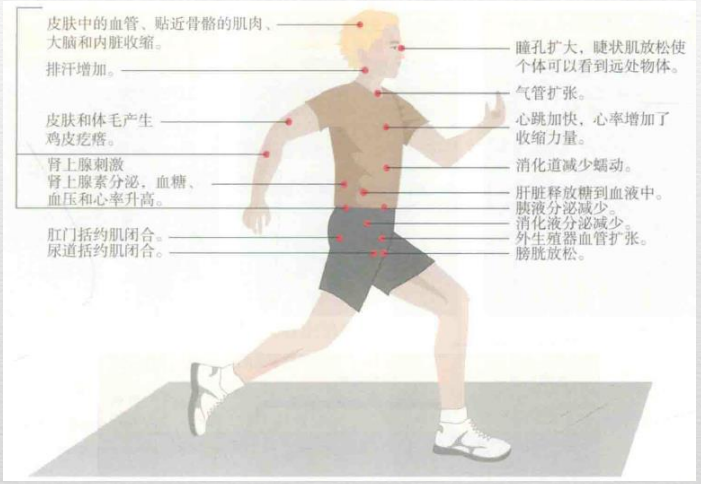

- 生理应激反应

- 慢性应激:长期的唤醒状态,会持续很长时间,它使人感到自己可获得的内在和外在资源达不到应对压力的要求.(没有时间去做所有想做的事而感到持久的沮丧)

- 对于急性威胁的紧急反应

- 战斗或逃跑反应

- 下丘脑发起的对于危险的应激反应.

- 照料和结盟反应

- 在应激时期,首先要考虑孩子的需求,确保他们的安全

- 与自己所在的社会团体里有着相同目标(降低孩子的风险)的 成员结盟.

- 急性应激中的躯体反应

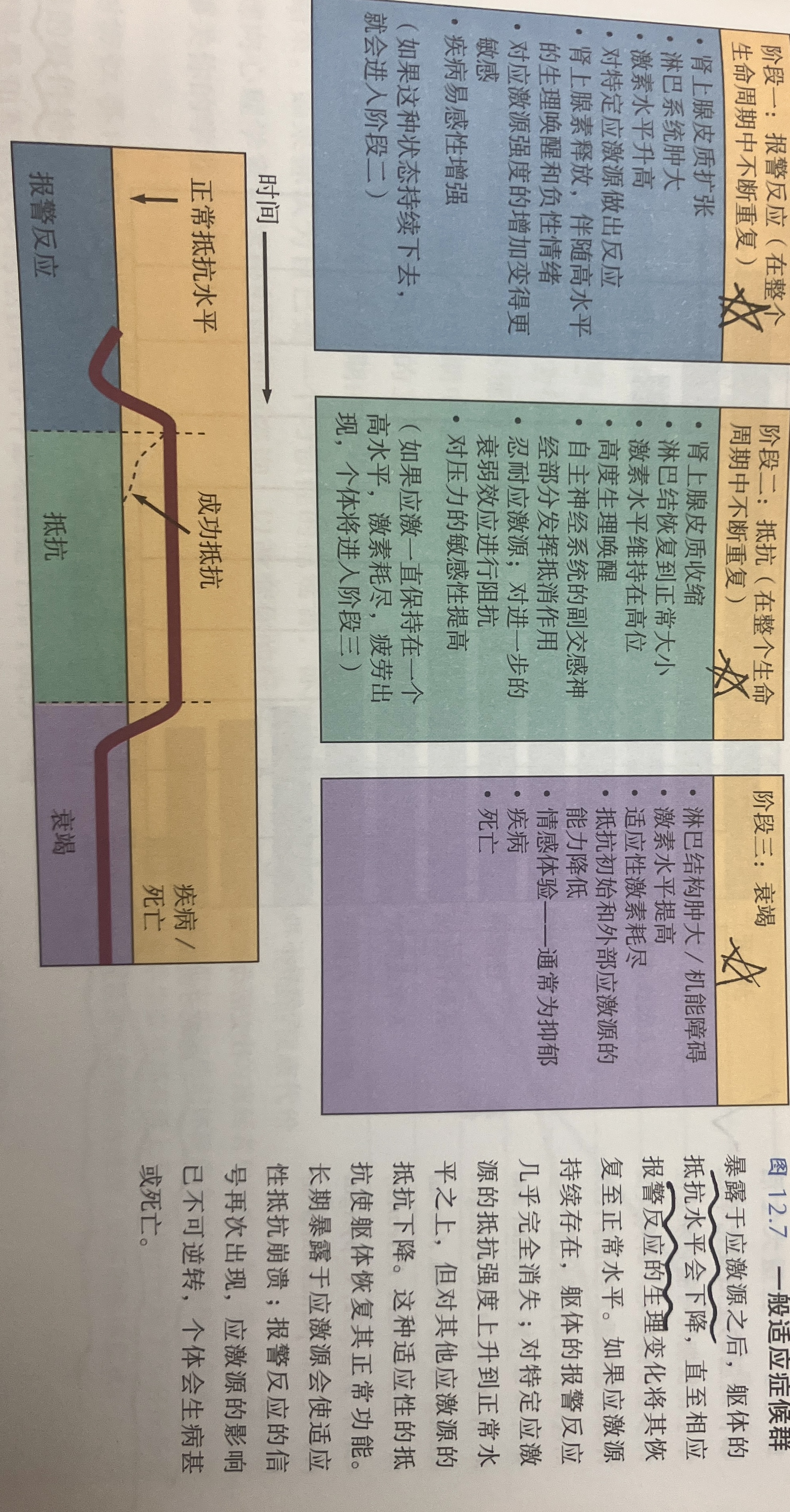

- 一般性症候群和慢性应激

- 报警 抵抗 衰竭

- 心理应激反应

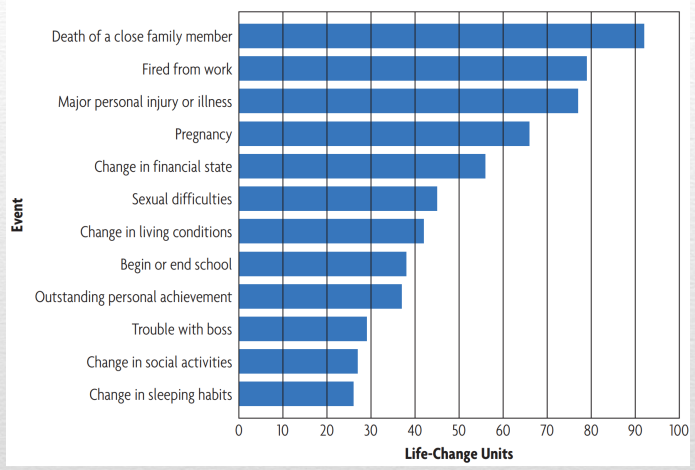

- 重大生活事件 社会再适应量表

- 并非所有的生活事件对所有人都有同样的影响

- 创伤性事件

- 一个消极且无法控制,无法预测或模棱两可的事件特别有压力.

- 创伤后应激障碍(PTSD)

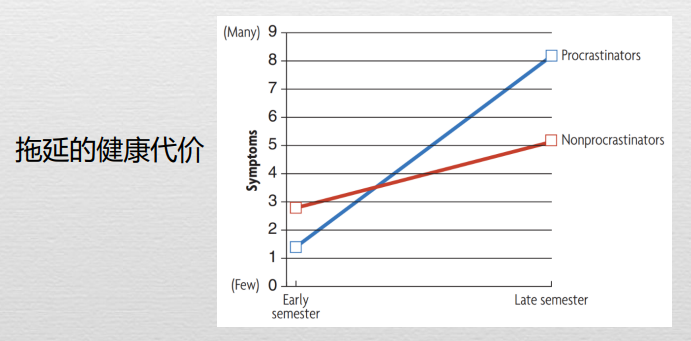

- 慢性应激源

- 一般来自社会和环境事件

- 如犯罪,经济条件,污染,恐怖 主义的威胁等

- 日常挫折

- 挫折与健康问题有明显的相关 (Lazarus, 1981; 1984b).

- 日常性挫折带来的影响可以被日常积极体验所抵消 (Lazarus & Lazarus, 1994).

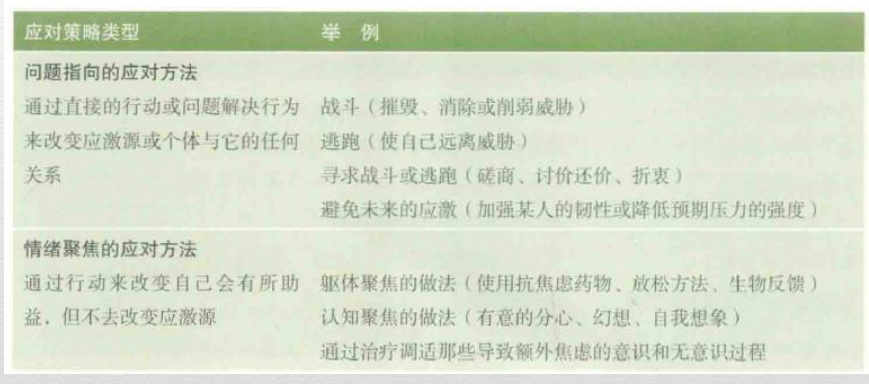

- 应对:

- 处理那些被认为使个人资源紧张或超出个体资源的内在或外在 要求的过程.

- 对压力的评估

- 一般评估理论

- 初级评估:对严重性的初始评估

- 次级评估:评估可用于处理压力情境的个人和社会资源

- 压力调节变量

- 可以改变应激源对特定类型的应激反应的影响的变量.

- 调节变量过滤或调节应激源对个体反应的影响

- 例如疲劳水平和总体健康状况就是影响你对某个特定的心理或 生理应激源的反应的调节变量.

- eg:认知评估

- 可以改变应激源对特定类型的应激反应的影响的变量.

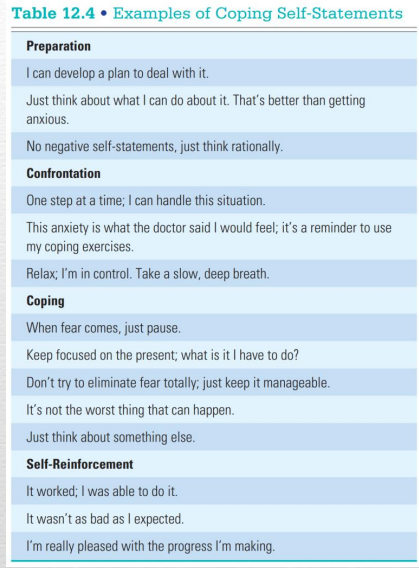

- 应对策略的分类

- 改变认知策略

- 重新评价应激源自身的性质

- 重构你对于应激反应的认知

- 压力免疫法 (Meichenbaum,1977,1985,1993)

- 人们努力提高对自己实际行为的认识

- 人们开始找出可以抵消非适应性的自我挫败行为的新做法

- 当适应性行为建立后,个体要对他们的新行为的结果进行评估,避免先前的那种自我贬低的内心独白

- 确立对应激源的控制感

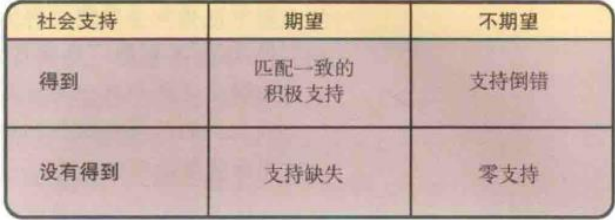

- 将社会支持作为应对资源

- 个体需要的支持类型与得到的支持类型需要相互匹配

- 应激的积极作用

- 积极应激

- 益处发现(人们从负面事件中寻找积极方面的能力)

- 创伤后成长

- 应激(stress):

健康心理学

- 致力于研究人们保持健康的方式,患病的原因以及生病 后的反应方式.

- 健康是指身体和精神在健全和活力方面的一般状态.

- 健康的生物心理社会模型

- 健康是一个动态的,多维度的体验,与心理状态和社会 环境相关.

- 身心健康综合了身体,智力,情绪,精神,社会和环境 的方方面面.

- 健康促进

- 制订一般的策略和特定的方法来消除或减少人们患病的 风险.

- 治疗

- 遵医嘱

- 利用心理治疗身体

- 放松反应

- 生物反馈

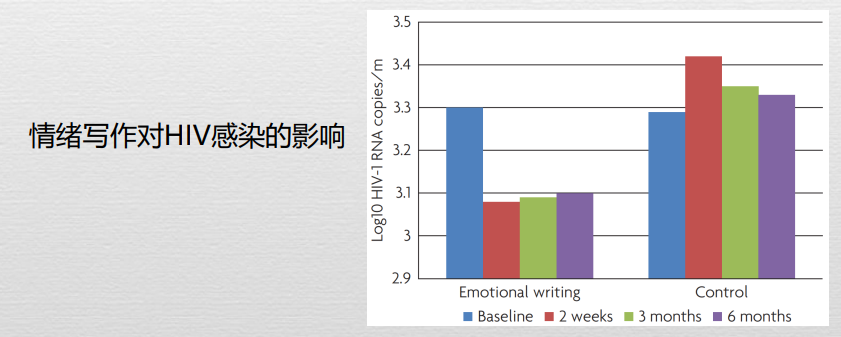

- 心理神经免疫学

- 心理状态会影响免疫功能

- 心理对健康结果的影响

- 压抑与个人创伤,失败,悔恨或羞耻经历有关的想法和感受, 对精神健康和生理健康有灾难性的损害.

- 人格与健康

- A型行为模式

- 极端好胜,富有攻击性,缺乏耐心,有时间急迫感和敌意

- B型行为模式

- 较少有竞争性,较少敌意等

- 乐观主义与免疫功能

- A型行为模式

- 职业倦怠与医疗保健系统

- 职业倦怠:

- 一种情绪衰竭,去人性化,个人成就感降低的综合征.

- 通常发生在那些需要不断同病人,来访者和公众进行高强度接 触的职业中.

- 如何减少工作倦怠?

- 减少看护者需要照顾的病人的数量

- 更改工作日程表,避开高压力情境

- 采用团队接触代替个人接触

- 给予积极反馈

- 职业倦怠:

13 理解人类人格

人格和人格理论

- 人格

- 一组对个体的特征性行为模式有跨时间和情境影响的复杂的心 理品质.

- 人格理论

- 对个体人格结构和功能的假设性陈述.

- 目标

- 理解每个个体在人格的结构,起源以及关联因素上的独特性;

- 理解每种独特性的人格如何引发典型的行为模式.

- 人格理论家研究取向的不同体现在出发点,数据来源以及所要解释的现象等方面.

- 人格

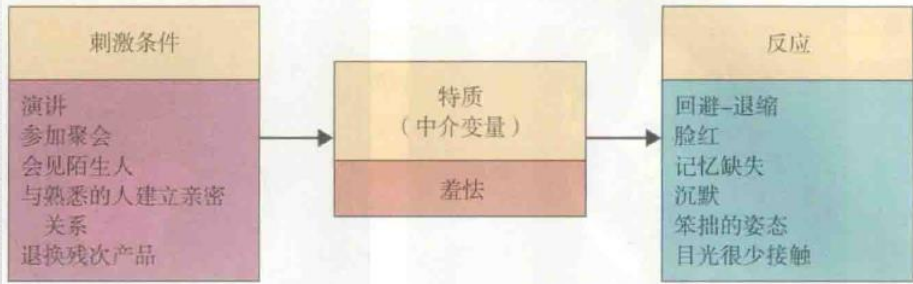

特质 (对特质的描述)

持久的品质或属性,使个体倾向于在各种情况下表现出一致性.

引起行为的内在倾向 vs. 描述性维度(总结观测到的行为模式)

奥尔波特的特质理论

- 特质可能作为中介变量将一系列乍看之下毫无关联的刺激和反 应联系在一起.

- 三种特质

- 首要特质:一个人整个生活都要围绕其组织的特质.并非所有人 都会发展出这种具有支配性的首要特质.

- 核心特质:代表一个人主要特征的特质.

- 次要特质:有助于预测个体行为,但对理解个体人格不太有帮助 的特定个人特征.

- 决定个体行为的关键因素是人格结构而不是环境条件.

确定普适的特质维度

卡特尔:人格的16因素

- 根源特质:外显行为的潜在根源

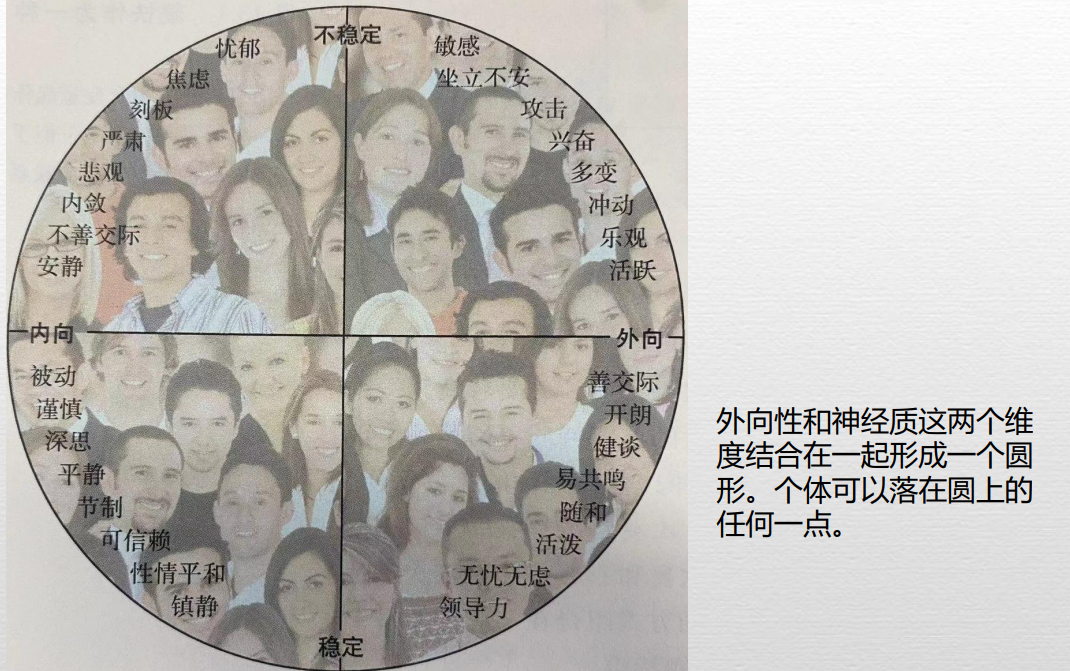

艾森克:人格的三大维度

- 外向性:内部导向与外部导向

- 神经质:情绪稳定与情绪不稳定

- 精神质:善良的,体贴的与有攻击性的,反社会的

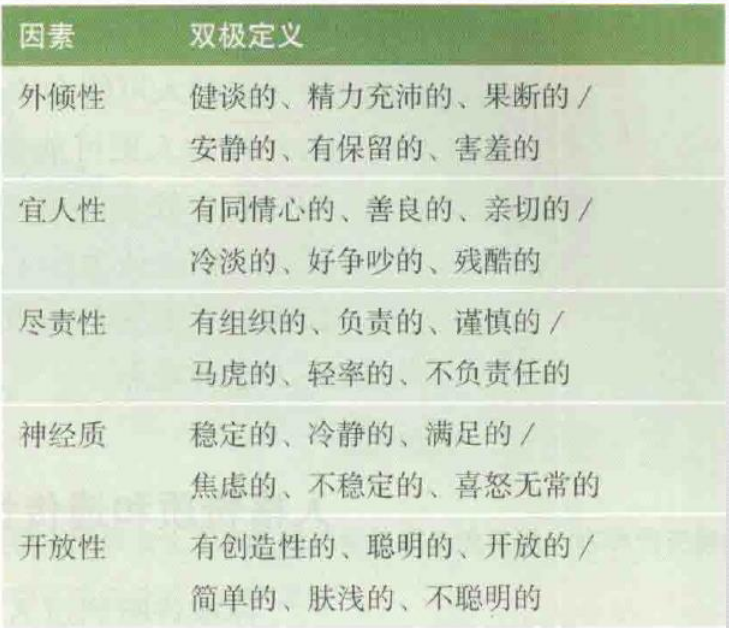

五因素模型("大五")

- 通过对特质词群的统计分析得出.

- 人们用来描述自己和他人的特质 背后仅有五个基 本维度.

- 每个维度都有对立的两极.

- 普遍性

- 许多独立的研究小组得出了相同的结论.

- 在56个不同的国家和地区得到重复验证.

- 五因素模型中的特质差异对应着个体脑功能的差异.

特质维度的进化观

从进化的角度解释为什么出现的恰好是这五个维度?

- 将五个维度的差异视为对基本社交问题的回答

- 外倾性:谁是好伙伴?

- 宜人性:谁是善良的,支持性的?

- 尽责性:谁会坚持不懈?

- 神经质:谁的情绪是不稳定的?

- 对经验的开放性:谁有奏效的想法?

进化角度的分析有助于解释五因素跨文化的普遍性.

为什么在这些维度上会存在如此大的差异?

- 人类进化过程中的环境多样性

特质与遗传性

- 几乎所有的人格特质都受到遗传因素的影响

- 行为遗传学

- 双生子研究:人格跨时间的稳定性取决于遗传因素,而人格的变 化则是由环境因素造成的.

- 行为遗传学

- 几乎所有的人格特质都受到遗传因素的影响

特质能否预测行为

- 一致性悖论

- 在不同时间或由不同观察者做出的人格评定具有一致性,然而 对个体在不同情境下的行为评定却缺乏一致性.

- 解释

- 对情境的分类方式是错误的:一旦理论家们能够恰当地描述情境 的心理特征,这一悖论就会消失.

- 研究者用"如果—就"式的人格标签来描述人们对性情与情境关 系的认知.

- 一致性悖论

对特质理论的评价

识别和描述与行为相关的各种特质. - 按照人格结构现有的样子为之提供静态的或者稳定的描述.

不解释"行为是如何产生"或"人格是如何发展".

心理动力学理论

心理动力学人格理论的共同假设 :强大的内在力量塑造了人格并引发行为.

弗洛伊德的精神分析理论

驱力

- 每个人被认为具有与生俱来的本能或者驱力,即由身体器官产 生的张力系统.这些能量源一旦被激发就会以各种不同的方式 表达出来.

- 两种基本驱力:

和自我生存相关的驱力

- 饥饿,口渴等

性本能

- 性冲动和物种延续有关的本能.包括其他 所有的寻求快乐或与他人身体接触的尝试.

- 力比多

- 需要即时的满足:直接的行为或梦和幻想等间接的行为.

心理性欲发展

五个阶段:口唇期,肛门期,性器期,潜伏期,生殖期.

俄狄浦斯情结

- 4-5岁的小男孩都有一种将父亲视为争夺母亲注意力的性竞争对手 的内在冲动.

- 在男孩对父亲的力量产生认同时得到解决.

固着

- 在某个阶段得到过多满足或挫折都会导致固着,即无法正常地进 入下一个发展阶段.

- 每个阶段的固着都会导致成年后不同的性格特征.

精神决定论

- 所有心理和行为反应(症状) 都是由早期经验决定的.

- 无意识:意识无法通达的信息仓库.

- 行为能够被人所意识不到的 驱力所激发.

- 基于焦虑的神经质症状,梦, 笔误或者口误.

- 弗洛伊德式的失误.

人格的结构

人格的两个敌对部分(本我和超我)之间的一场无休止的战斗, 这场战斗由自我(人格的第三个部分)来调和.

本我

- 基本驱力的仓库

- 快乐原则:无节制地寻求当下的满足而不计后果.

超我

- 个体价值观的仓库,包括从社会习得的道德态度.

- 良心,理想自我:做正确的事情.

自我

- 个体关于物质和社会现实的个人观点,是其意识中关于行为的原 因和结果的信念.

- 现实原则:理性选择置于快乐需求之前.

压抑与自我防御

压抑

- 极端的欲望会被从意识推入无意识的私密空间中.

- 一种自我保护的心理过程,使个体不必因为无法接受的或可能引 起危险的冲动,想法或记忆而体验到嫉妒的焦虑或内疚感.

- 最基本的自我防御机制.

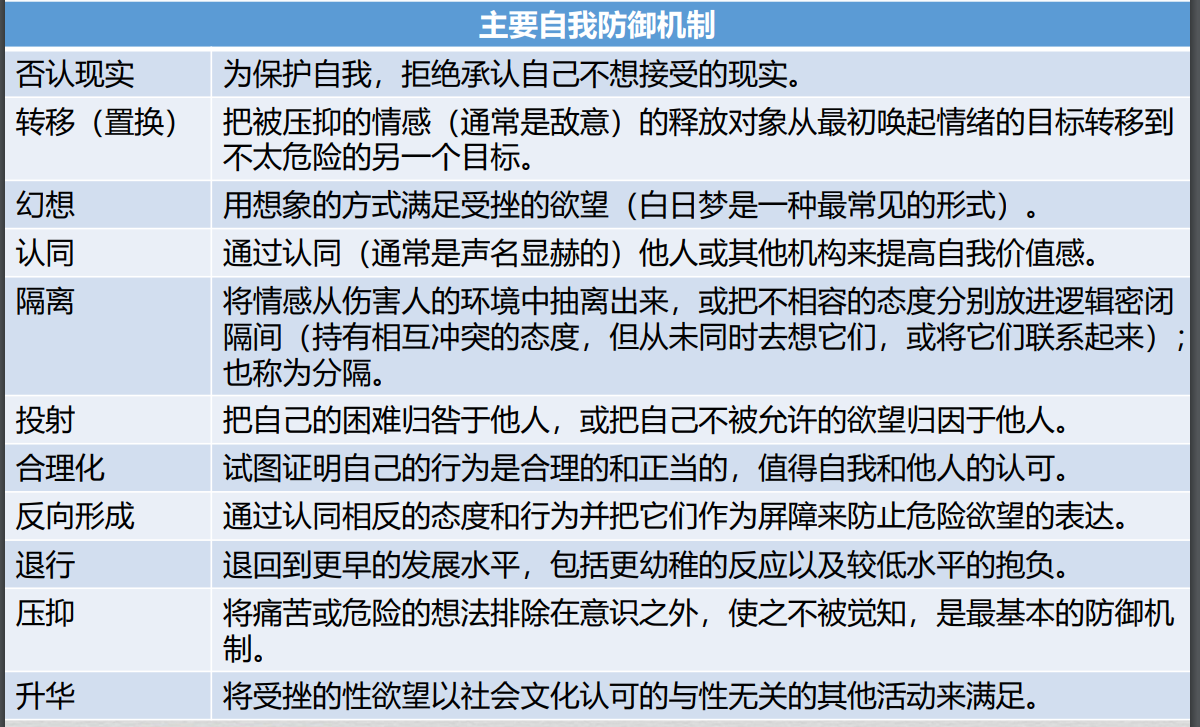

自我防御机制

- 自我用来保护自身的心理策略,使其在寻求表现的本我冲动与否 定它们的超我要求之间的日常冲突中免受伤害.

- 焦虑:被压抑的冲突将要进入意识时所引发的一种强烈的情绪反 应.

- 带有自我欺骗性,过度使用时会带来负面结果.

批评

- 一些概念是模糊的,没有操作性定义.

- 不能可靠地预测将要发生什么,它的应用是回溯性的,是在事件发生之后利用精神分析理论理解人格,通常涉及对历史的重构,而不是对可能的行为和可预测的结果的科学建构.过分强 调当前行为的历史成因,忽视了可能引发和维持该行为的当前 刺激.

- 是一个关于发展的理论,但从不对儿童进行观察或研究.

- 弱化了创伤性经验的作用.

- 男性中心主义偏见.

修正与改善后的认可

- 无意识

- 防御机制

弗洛伊德理论的拓展

主要修正

- 更强调自我的功能,包括自我防御,自我的发展,有意识的思 维过程和个人控制.

- 认为社会变量(文化,家庭和同伴)对人格的形成具有重要的 影响.

- 较少强调一般的性冲动或力比多的重要性.

- 认为人格发展不仅限于儿童期,而是持续一生.

阿尔弗雷德.阿德勒

- 克服自卑感,追求卓越

凯伦.霍妮

- "子宫妒忌"

- 强调文化因素

- 强调目前的人格结构而不是婴儿性欲

后弗洛伊德理论

- 卡尔.荣格

集体无意识:包含整个人类共享的基本心理现实.

原始意象:特定经验或客体的原始符号表征.

分析心理学:

- 人格视为处于动态平衡的各种互补的内部力量的集合.

否定力比多的重要性,提出两种同样强大的无意识本能.

- 创造的需要以及成为一个自洽的完整个体的需要

- 卡尔.荣格

人本主义理论

自我概念

- 关于自身典型行为和独特品质的一种心理模型.

自我实现

- 个体为了实现个人内在潜能而不断努力的过程.

- 亚伯拉罕.马斯洛的需要层次理论

卡尔.罗杰斯

- 自我实现的驱力有时会与个体获得 自我和他人认可的需要相冲突.

- 无条件积极关注

- 儿童:父母

- 成人:自我,与自己亲近的人

凯伦.霍妮

- 人们的"真实自我"需要一个良性的环境氛围才能得以实现.

- 儿童缺乏良性的养育条件→根本性焦虑→求助人际或内部防御

- 人际防御:亲近别人,对抗别人,远离别人

- 内部防御:不现实的,理想化的自我意象,遵循僵化的品行规则 的尊严系统

人本主义理论的特点

- 整体论:依据个体的整体人格来解释其分散的行为.

- 内在倾向性:创造性与成长

- 现象学:个体参照系及对现实的主观看法,当前导向

批评

- 概念模糊不清,难以研究.

- 不关注个体的独特特征.

- 忽略环境因素.

心理传记

- 系统地运用心理学理论,将一个人的一生写成一个连贯而具有启发性的故事.

社会学习和认知理论

学习理论

- 人格被视为由个体的强化经历可靠地引发的显性和隐性反应的总和.

认知理论

- 人们在思考和定义任何外部情境时都存在重要的个体差异.

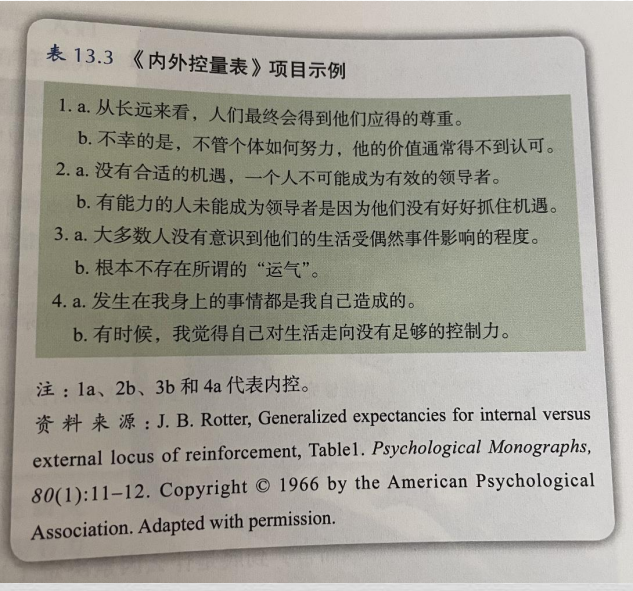

罗特的期望理论

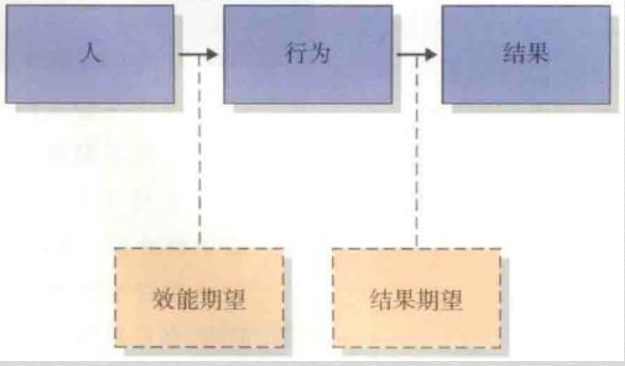

期望

- 人们对自己在特定情境 下的行为能够带来奖赏 的相信程度.

奖赏的价值

- 个体赋予某种特定奖赏 的价值.

控制点

- 内控:行为结果取决于 自己的行为.

- 外控:行为结果取决于 环境因素.

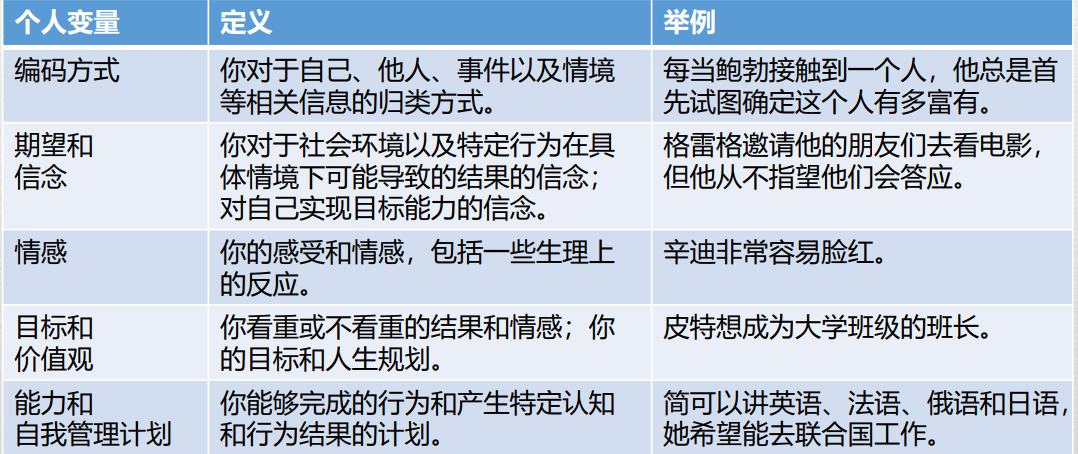

米希尔的认知—情感人格理论

- 理解行为如何从个体与情境的相互作用中产生.

- 决定人们如何对特定的环境刺激进行反应的个人变量源自人们 的观察经验,以及他们与其他个体及无生命的客观环境之间的 互动经验.

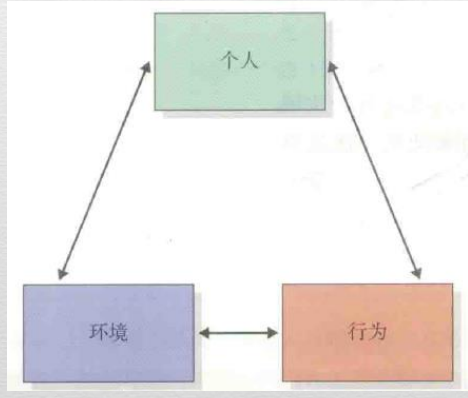

班杜拉的认知社会学习理论

交互决定论

- 个体因素,行为和环境刺激三者之间复杂的相互作用,其中每 一个都会影响和改变其他元素.

观察学习

自我效能感

- 一种相信自己在某种情境下足以完成任务的信念.

- 影响着你的知觉,动机和表现.

- 环境的重要性:基于结果的期望

对社会学习和认知理论的评价

- 批评

- 忽略情绪的重要性;未认识到无意识动机过程对行为和情感的 影响.

- 对个人构念和能力形成方式的解释上的模糊性.

- 批评

自我理论

威廉.詹姆士

- 物质我:躯体自我以及周围的物质客体

- 社会我:对别人如何看待你的意识

- 精神我:监控内在思想与情感的自我

心理动力学理论的核心:自我

自我概念:

- 一个动态的心理结构,能激发,解释,组织,中介和管理个人 内部及人际间的行为和过程.

- 成分包括:关于你自己的记忆;关于你的特质,动机,价值以 及能力的信念;你最想成为的理想自我;你预期要扮演的可能 自我;对你自己的积极或消极评价(自尊);关于别人怎么看 待你的信念.

- 自我图式:组织关于你自己的信息.

自尊:

- 对自我的概括性评价.

- 低自尊会损害人们确立追求积极结果的目标和应对消极生活事 件的能力.

大多人会设法维护自尊,并维持完整的自我概念.

- 自我提升

- 自我妨碍:故意损害自己的表现,为失败找一个现成的借口, 从而不把失败归因于自己缺乏能力

- 性别差异

恐惧管理理论

- 自尊有助于人们应对死亡的必然性.

自我的文化建构

不同文化约束影响自我的概念 和自我的发展

- 个人主义文化:独立的自我构念

- 集体主义文化:互依的自我构念

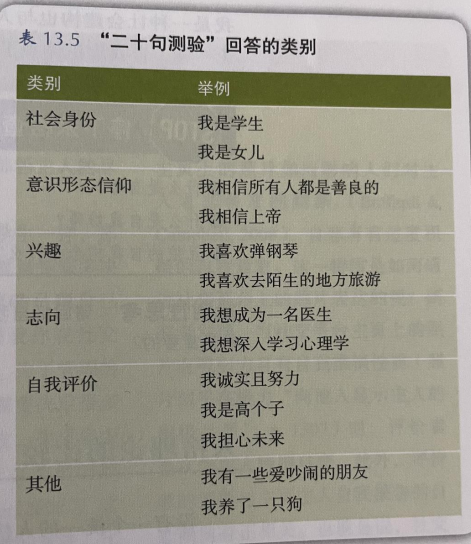

- 测量工具:二十句测验

研究案例

西方文化的输出对集体主义文化中成员的自我概念的影响(二十句测验).

从未接触过西方文化的肯尼亚游牧部族:82%社会性回答.

生活在西方化的肯尼亚首都的工人: 58%社会性回答.

生活在西方化的肯尼亚首都的大学生: 17%社会性回答.

自我构念与恐惧管理理论.

批评

- 人格的自我理论取向没有边界.

- 强调自我是一种社会建构也与人格中的某些成分来自遗传的证 据不完全一致.

人格测评

客观测验

计分和施测相对简单,有明确的规则.

结果

- 沿着某一单一维度分布的单独数字或者在不同特质上的一组分 数.与常模样本的分数同时报告.

自陈式问卷

- 人格量表

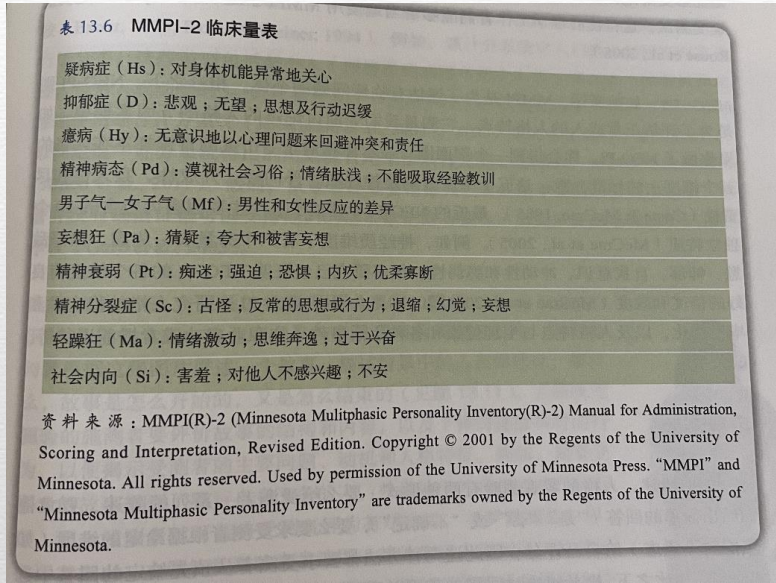

明尼苏达多相人格问卷(MMPI)

根据精神病学的标签来对个体进行诊断.

采用实证策略编制

- 是否采用某个项目,完全取决于它是否能清楚地区分两个群体.

10个临床量表+效度量表

"MMPI剖面图"

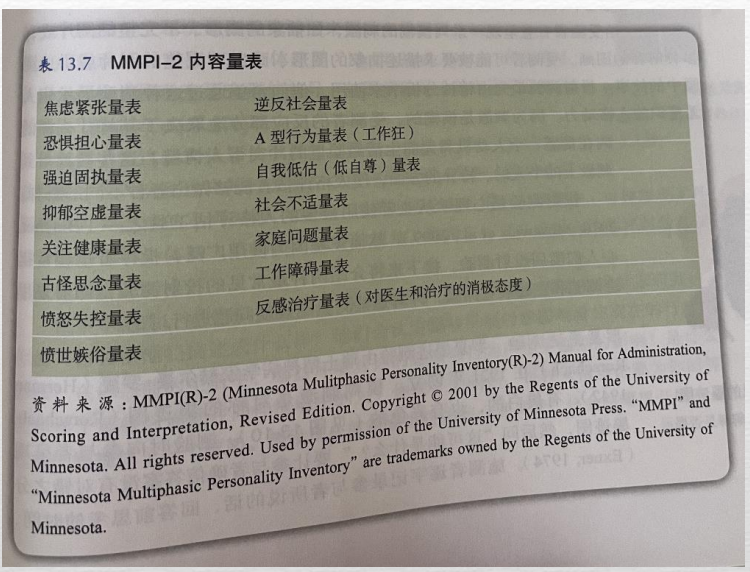

- MMPI-2 • 增加了15个内容量表(部分地是理论推导出来的)

MMPI-2-RF

- 评估了信度和效度

NEO-PI

评估正常成人的人格特点

理论基础:人格的五因素模型

NEO-PI:相对于一个大的常模样本,你在人格的五个维度上的 标准分数

NEO-PI-3:评估了5个主要因素中包含的30个独立特质

良好的信度与效度

投射测验

给受测者呈现一系列的模糊刺激,如抽象的图形,不完 整的图片或有多种解释的图画.要求受测者描述抽象的 图形,画完不完整的图片或讲述画中的故事.

罗夏墨迹测验

对称的墨迹图(彩色,黑白)

计分依据:

- 定位,反应的内容,决定因素

综合计分系统

没有确凿证据可以支持从业者推论的有效性

主题统觉测验

- 情景模糊的图片

- 计分:故事的结构和内 容以及个体讲述故事时 的行为.

- 揭示受测者的主要问题, 动机和人格特征.

- 批评:常被用于其效度还未得到证实的领域.

14 心理障碍

心理障碍的性质

- 心理病理功能涉及情绪,行为或思维过程的混乱,会导 致个体的痛苦或阻碍个体实现重要目标的能力

- 异常心理学(也称变态心理学)是最直接涉及理解个体 思维,情绪及行为病理的本质的领域

- 人们如何将行为标记为"异常"?

- 七个标准

- 1,痛苦或功能障碍

- 2,适应不良

- 3,非理性

- 4,不可预测性

- 5,非常规性和统计上的罕见性

- 6,令观察者不适

- 7,违反道德或理想标准

- 心理障碍最好被看成是心理健康和心理疾病之间的一个连续体

- 七个标准

- 客观性问题

- 行为的意义是由其内容和背景共同决定的

- 吻的不同含义

- 历史上有很多为了维护道德或政治权力而做出异常诊断 的例子

- 大卫.罗森汉实验

- 托马斯.萨茨--精神疾病甚至根本就不存在

- 行为的意义是由其内容和背景共同决定的

- 心理障碍的分类

- 为发挥最大的作用,分类系统应当具有以下三点好处

- 通用的简略语言(术语)

- 对病因的理解

- 治疗计划

- 诊断类别的演变

- 神经症性障碍

- 精神病性障碍

- 精神失常的概念

- 为发挥最大的作用,分类系统应当具有以下三点好处

- 心理障碍的病因

- 病因(也称作病因学,病原学):是指引起或促使心理 障碍和医学疾病形成发展的因素

- 生物学取向

- 心理学取向

- 心理动力学模型

- 行为主义模型

- 认知模型

- 社会文化模型

- 焦虑障碍

- 广泛性焦虑障碍

- 当一个人在至少6个月的时间里大部分时间都感到焦虑或担心, 但没有受到任何特定危险的威胁时,临床医生就会做出广泛性 焦虑障碍的诊断

- 至少三种其他症状:例如肌肉紧张,容易疲倦,坐立不安,注 意力难以集中,易激惹或睡眠困难

- 5.7%的美国成人经历过广泛性焦障碍

- 惊恐障碍

- 一种预料之外的严重的惊恐发作

- 伴随一些焦虑的躯体症状,包括自主神经系统的高兴奋性(如 心率加快),眩晕,头昏或窒息感

- 反复出现预料之外的惊恐发作,并且开始持续担心再次发作的 可能性

- 4.7%的美国成年人经历过惊恐障碍

- 恐怖症

- 恐惧是客观确定的外部危险的理性反应

- 恐怖症患者持续和非理性地害怕某一特定的物体,活动或者情 境,这种恐惧相对于实际的威胁来说是夸大的和非理性的

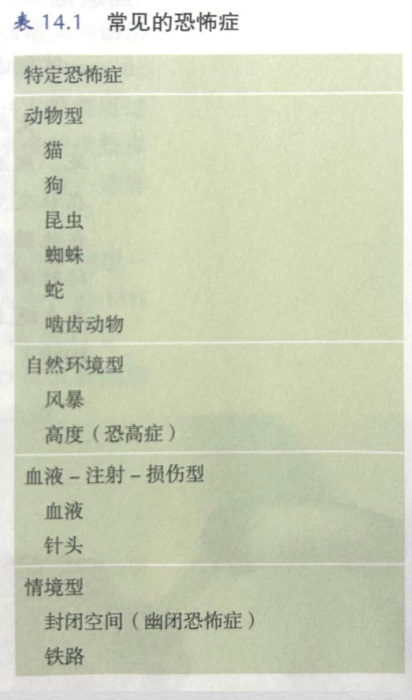

- 特定恐怖症

- 广场恐怖症

- 强迫症

- 强迫观念指的是一些想法,表象或冲动,尽管个体努力抑制, 它们还是反复出现或持续存在

- 强迫行为指的是重复的,有目的性的动作,是按照特定的规则或仪式化的方式对于某种强迫观念做出的回应

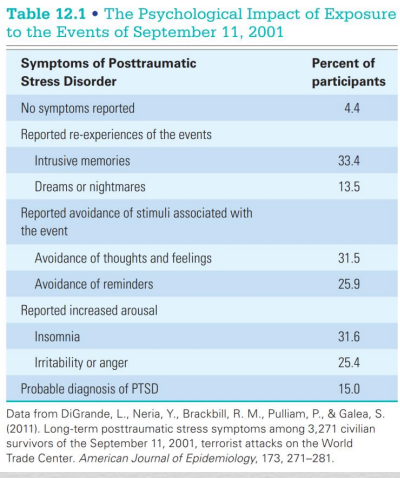

- 创伤后应激障碍

- 创伤性事件的一种心理后果:通过痛苦的回忆,梦境,幻觉或 闪回持续地重新体验那些创伤性事件

- 男性经历创伤性事件的次数多于女性,但女性患创伤后应激障碍的可能性是男性的两倍

- 五角大楼雇员的PTSD症状

- 焦虑障碍的成因

- 生物学取向

- 预备假设--进化倾向

- 脑内神经递质GABA的水平降低时,人们通常会产生焦虑的感受

- MRI技术发现,强迫症患者脑中负责抑制行为的区域的皮质比一 般人厚

- 家庭和双生子研究

- 心理动力学取向

- 症状的目的是试图保护个体免受心理痛苦

- 行为取向

- 焦虑障碍症状是强化或条件作用的结果

- 认知取向

- 焦虑的认知视角聚焦于可能歪曲一个人对自己所面临危险的评估 的知觉过程或态度

- 焦虑敏感性:一个人认为身体方面的症状--诸如呼吸短促或心 悸--可能会产生有害后果的信念

- 焦虑病人强调威胁性刺激

- 生物学取向

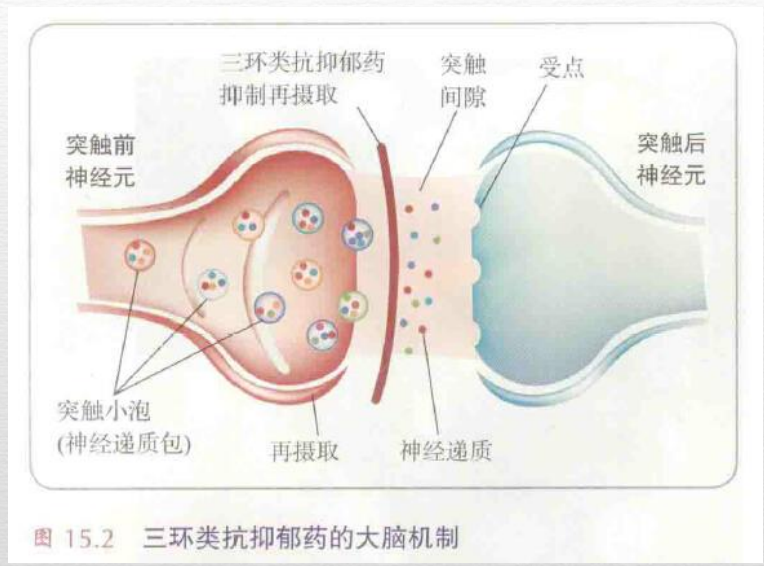

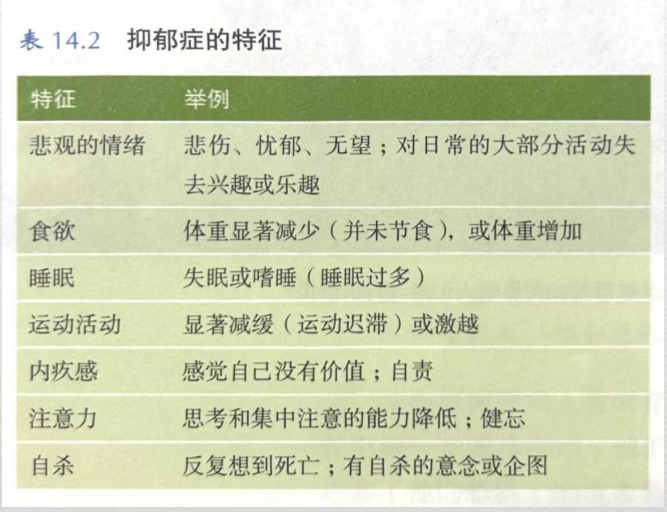

- 心境障碍

- 心境障碍是一种情绪障碍, 如严重抑郁或抑郁与躁狂交替出现

- 抑郁症

- 约有16%的成年人在一生中的某些时间曾患有抑郁症

- 双相障碍

- 特征是严重抑郁和躁狂发作交替出现

- 经历躁狂发作的人在行为和情感上通常表现出不寻常的兴奋和膨胀

- 陷入躁狂心境的患者表现出毫无根据的乐观,冒不必要 的风险,随便做出承诺,并可能会放弃一切

- 当躁狂开始减退时,患者就不得不努力处理躁狂期间造成的损害和困境,这样,躁狂发作之后几乎总是紧跟着陷入严重的抑郁

- 在成年人中的发病率为3.9%

- 心境障碍的原因

- 生物学因素

- 脑中的两种化学信使(5-羟色胺和去甲肾上腺素)水平的降低与抑郁相关,而这两种神经递质的提高则与躁狂有关

- fMRI研究发现双相障碍患者的大脑在抑郁和躁狂状态下的反应 是不同的

- 双相障碍的遗传力约为0.77

- 心理动力学取向

- 无意识冲突和童年早期形成的敌对情绪在抑郁的形成中起了关键的作用

- 行为取向

- 关注正向强化和惩罚的数量对个体的影响

- 认知学取向

- 消极的认知定势(个体感知世界的设定模式),导致人们对生活中他们认为自己负有责任的事件持消极的看法

- 抑郁的认知三合一:对自己的消极看法,对当前体验的消极看法,对未 来的消极看法

- 总是预期负面后果的人不太可能有动机去追求任何目标,这就造成抑郁的主导症状--意志瘫痪

- 解释风格模型:抑郁是因为个人抱有一种信念,认为自己几乎没有或根本没有能力控制重大的生活事件

- 人们相信(无论对错)自己无法控制对他们来说很重要的未来结果

- 习得性无助:动机缺陷,情绪缺陷以及认知缺陷

- 那些将失败归因为内部,稳定和整体原因的个体容易抑郁

- 消极的认知定势(个体感知世界的设定模式),导致人们对生活中他们认为自己负有责任的事件持消极的看法

- 抑郁的性别差异

- 21%的女性和13%的男性在其一生的某个时候患过抑郁症

- 女性偏向于深思熟虑,反刍型的反应风格,即过度关注自身问题

- 自杀

- 许多企图自杀的人患有抑郁症

- 年轻人的自杀率

- 在美国,29.9%的青少年在他们生命的某个时刻想到过自杀, 9.7%的青少年实际尝试过自杀

- 青少年在经历抑郁时更可能尝试自杀

- 无望和孤立的感觉以及消极的自我概念,也和自杀风险有关

- 同性恋青年自杀的风险也比其他青少年更高

- 生物学因素

躯体症状及相关障碍,分离障碍

- 躯体症状障碍

- 个体有无法用实际的疾病完全解释的躯体疼痛或主诉

- 疾病焦虑障碍:患者深信自己的身体有病

- 被诊断为躯体症状障碍的人一定报告了各种各样无法解释的身体不适

- 转换障碍的特征是运动或感觉功能的丧失,并且这种丧失无法用神经系统损伤或其他躯体损伤来解释(历史上又称为癔症)

- 躯体症状及相关障碍的成因

- 有转换症状的个体与只是假装有这些症状的个体相比,表现出了不同模式的脑区激活(Mailis-Gagnon & Nicholson, 2011; Ellenstein et al., 2011)

- 认知偏差:对自己的健康感到高度焦虑的个体,其注意力很容 易被显示健康威胁的图片所吸引 (比如一个手臂上有皮疹的男 人)(Jasper & Witthöft, 2011)

- 分离障碍

- 分离障碍是身份,记忆或意识等方面的正常整合的混乱和/或中断

- 分离性遗忘症:仅仅由于心理因素导致的对重要个人经历的遗忘

- 分离性漫游:失去回忆过去的能力还伴有从家里或工作地点出走,可能连续几个小时,几天或几个月都处于漫游状态,可能以一种新的身份生活在新的地方

- 分离性身份障碍:过去叫做多重人格障碍,是一种分离性心理障碍,指两个或多个不同的人格存在于同一个体 之中

- 分离障碍的成因

- 心理动力学取向的心理学家 认为分离发挥着重要的生存功能.经历了创伤性应激的人有时会用防御机制将创伤事件推到有意识的觉知之外

- 青少年遭受的情感,身体和性虐待越严重,表现出来的分离性症状就也越严重

- 并没有可靠证据支持该障碍的普遍性(DSM -IV -TR, 2000 )

- 躯体症状障碍

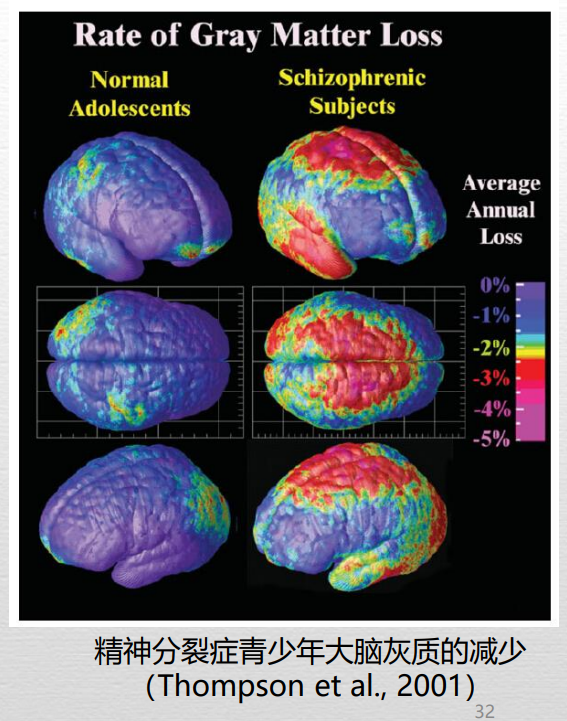

精神分裂症

精神分裂症是一种严重的心理病理形式,患者的人格似乎解体,思维和知觉扭曲, 情感迟钝

- 阳性症状:幻觉,妄想,语 言不连贯,行为紊乱的行为

- 阴性症状:社交退缩和情感 淡漠

精神分裂症的成因

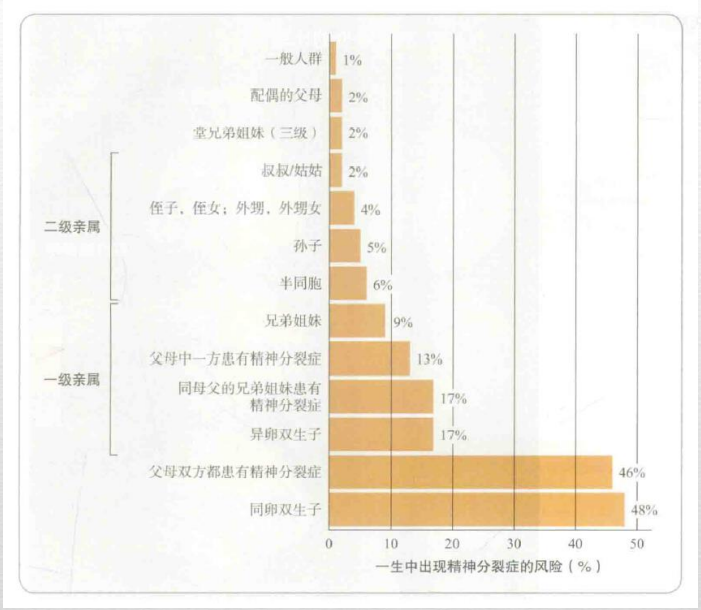

遗传取向

脑功能

环境应激源

- 素质-应激假说:遗传因素使个体处于风险中,但这一潜在风险只有受到环境压力的冲击,才会表现为精神分裂症

- 居住在城市中的人,陷入过经济困境的人和移民出现精神分裂症的比率较高(Bourque et al., 2011; Tandon et al., 2008)

- 人们经历的创伤越多,越有可能出现精神分裂症(Shevlin et al., 2008)

- 素质-应激假说:遗传因素使个体处于风险中,但这一潜在风险只有受到环境压力的冲击,才会表现为精神分裂症

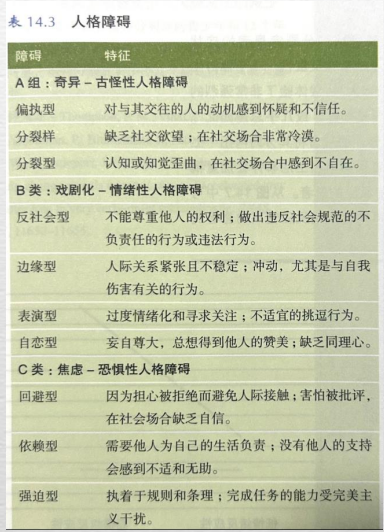

人格障碍

- 人格障碍是一种长期的(慢性的),僵化的,适应不良的感知,思维或行为模式

- 边缘型人格障碍

- 个体人际关系紧张且极不稳定,他们难以控制愤怒,使 其经常与人争斗和发脾气.

- 更多的冲动性行为--尤其与自我伤害的行为相关联

- 对遗弃的强烈恐惧

- 在美国成人中的患病率约为1.6%

- 边缘型人格障碍的成因

- 先天:同卵双生子同时患病的概率为35.3%,而异卵双生子只 有6.7%

- 环境:73.9%的患者报告童年时遭遇过性虐待

- 反社会型人格障碍

- 长期存在违反社会规范的不负责任的行为或违法行为

- 常常与其他病理状态共存(酗酒,自杀)

- 反社会型人格障碍的成因

- 冷漠-无情特质表现出很强的遗传性(Viding et al., 2005)

- 童年虐待与反社会人格特质具有相关性(Paris, 2003)

儿童的心理障碍

- 注意缺陷/多动障碍(ADHD)

- 首先,孩子必须表现出与其发育水平不相称的注意缺陷

- 其次,孩子必须表现出和其发育水平不相称的多动和冲动

- 孩子在12岁以前持续6个月表现出这些行为模式才能诊断为 ADHD

- ADHD病因

- 先天影响

- 双生子和收养研究提供了强有力的遗传证据(Greven et al., 2011)

- 脑发育和神经递质功能的特定基因与ADHD症状有关(Poelmans et al., 2011; Smoller et al., 2006)

- 环境影响

- 来自经济贫困或有高冲突的家庭的孩子更可能经历这一障碍 (Akinbami et al., 2011; Biederman et al., 2002)

- 缺乏凝聚力的家庭中,年长孩子比年幼孩子有更高的患ADHD风 险(Pressman et al., 2006)

- 先天影响

- 孤独症

- 患有孤独症的儿童形成社会联结的能力严重受损.他们的口头语言发展可能严重滞后和受限,对外部世界的兴 趣也非常狭窄

- 很多患有孤独症的孩子也做出重复性和仪式性的行为

- 孤独症的成因

- 研究者们开始识别出使个体更容易患上孤独症的人类基因组变异(Vieland et al., 2011)

- 孤独症个体的大脑发育会比同龄人更快速(Amaral et al., 2008)

- 患有孤独症的孩子不能发展出理解他人心理状态的能力 (Baron-Cohen, 2008)

- 注意缺陷/多动障碍(ADHD)

精神疾病的污名

- 污名是耻辱的标志或烙印,在心理学的语境中,它是对 一个人的一整套负性态度,将这个人视为不可接受的另 类(Hinshaw & Stier,2008)

- 精神病污名从多个方面给人们的生活带来负面影响

- 许多精神疾病患者会内化负面的刻板印象并进行自我污名化

- 曾与精神疾病患者有过接触的人的态度较少受污名所影 响(Couture & Penn, 2003)

15 心理治疗

- 治疗的背景

- 目标和主要的治疗学派

- 对心理障碍的治疗涉及以下四个主要目标: - 对个体的问题做出诊断 - 提出可能的病因 - 做出预后估计 - 确诊方法并进行治疗

- 生物学医疗聚焦于改变中枢神经系统运转的机制.

- 心理学方面的治疗统称心理治疗,专注于改变人们习得的不良 行为.

- 心理治疗包括四种主要派别:

- 心理动力学派认为痛苦是由人们内部未能解决的创伤和冲突引起的外在症状.采用"谈话疗法".

- 行为治疗将行为本身视为必须矫正的障碍.

- 认知治疗试图通过改变个体对问题起因的扭曲的自我陈述来重建其思维方式.

- 人本主义传统的疗法强调人的价值.

- 治疗师和治疗场所

- 临床社会工作者(clinical social worker)是精神卫生领域的专业人员.

- 宗教咨询师(pastoral counselor)是专门治疗心理障碍的宗教团体成员.

- 临床心理学家(clinical psychologist)必须在研究生院完成心理问题的评 估与治疗训练,完成在临床实习并接受督导,取得哲学博士或心理学博士 学位.

- 咨询心理学家(counseling psychologist)通常情况下也需获得哲学博士 或心理学博士学位.

- 精神病专家(Psychiatrist)必须完成获得医学博士学位所必需的所有医学院培训,同时接受一些心理和情绪障碍方面的博士后专业训练.

- 精神分析师(Psychoanalyst)拥有医学博士或哲学博士学位,并且必须完成从弗洛伊得派的视角理解和治疗心理障碍的专门研究生训练.

- 采用生物医学方法治疗心理问题的专业人员会使用患者一词.

- 把心理障碍看做"生活中的问题"而不是精神疾病的专业人员会使用来访者一词.

- 治疗联盟是来访者或病人与治疗师之间建立的一种共同关系.

- 心理治疗中的多元化问题

- 治疗师必须具备文化胜任力(Sue, 2006):

- "文化意识和信念:治疗师要对自身的价值观和偏见有足够的敏感性,并能洞察到这些个人因素会影响自己对来访者,来访 者的问题以及咨询关系的理解."

- "文化知识:治疗师要了解来访者的文化,世界观及其对咨询 关系的期待."

- "文化技能:治疗师能够以具有文化敏感性和相关性的方式进 行干预."

- 治疗师必须具备文化胜任力(Sue, 2006):

- 机构化治疗的历史

- 心理治疗的历史

- 去机构化和无家可归

- 心理动力学治疗

- 弗洛伊德的精神分析学派

- 精神分析是由弗洛伊德创立,是探索神经质的焦虑个体的无意 识动机和冲突的一种密集的,长期的治疗技术.

- 由于治疗师的中心目标是是患者领悟症状与过去经历之间的关系,因此心理动力学治疗常常又被成为领悟疗法.

- 自由联想和宣泄

- 精神分析中用于探索无意识内容,释放被压抑的内心冲突的主 要方法叫作自由联想.

- 分析师鼓励患者说出自己的每一个想法和感受.

- 阻抗

- 不能或不愿意讨论某些想法,欲望或经历.这类阻抗被认为是无意识和意识之间的障碍.

- 梦的解析

- 治疗师通过梦的解析这种治疗技术来揭示这些隐藏的动机,考察梦的内容以发现那些潜在的或伪装的动机,以及某些重要生 活经历或欲望的象征意义.

- 移情和反移情

- 移情:治疗师常常会被当作个体过去某种情绪冲突的对象.

- 正移情:患者针对治疗师的情感是爱或崇敬.

- 负移情:患者的情感是敌意或嫉妒.

- 反移情:治疗师因认为患者与自己生活中重要之人很相似而对 该患者产生喜欢或反感的情绪.

- 移情:治疗师常常会被当作个体过去某种情绪冲突的对象.

- 后期的心理动力学治疗

- 新弗洛伊德学派与弗洛伊德不同的方面:

- (1)更强调患者当前的社会环境;

- (2)更强调生活经历的持续影响.

- (3)更强调社会动机的作用和人际关系中的爱.

- (4)更强调自我的功能和自我概念发展的重要性.

- 哈里.斯塔克.沙利文

- 梅拉尼.克莱恩

- 新弗洛伊德学派与弗洛伊德不同的方面:

- 弗洛伊德的精神分析学派

- 行为治疗

- 心理动力学治疗关注人的内部原因,行为治疗则关注可 观测的外显行为.

- 行为治疗和行为矫正常常被交替使用,两者均指系统地采用学习原理来增加期望的行为和减少问题行为.

- 反条件作用

- 在反条件作用中,个体要学习一个新的条件反应去替代或"对抗"适应不良的反应.

- 暴露疗法

- 核心成分是让个体直接面对引发焦虑的客体或情境.

- 系统脱敏法

- 满贯疗法

- 反应预防

- 厌恶疗法:运用反条件作用的程序,将这些诱发刺激与 一种强烈的,令人厌恶的刺激(如电击或让人呕吐的药物)反复匹配.

- 榜样模仿

- 灵感来自社会学习理论,通过模仿榜样的行为而消除恐惧反应.

- 参与式示范

- 权变管理

- 正强化策略:如果某种反应出现之后马上就会有奖赏, 这个反应往往会重复出现,并且出现的频率会随着时间 的推移而增加.

- 代币和奖赏可以成功治疗药物依赖.

- 消退策略:首先仔细分析情境以识别强化物,然后,在 不期望的反应出现时通过某种程序撤销这些强化物.

- 注意缺陷/多动障碍症

- 正强化策略:如果某种反应出现之后马上就会有奖赏, 这个反应往往会重复出现,并且出现的频率会随着时间 的推移而增加.

- 泛化技术

- 为了预防治疗行为的消退,在治疗程序中加入泛化技术, 旨在增加目标行为,强化物,榜样和刺激在治疗环境与 实际生活环境中的相似性.

- 认知治疗

- 认知治疗通过改变来访者对于其生活经历的思维方式, 以此来改变他们有问题的情感和行为.

- 这类治疗的潜在假设是,人们所想的内容(认知内容) 以及如何思考(认知过程)是造成异常行为模式和情绪困扰的原因.

- 改变错误信念

- 那些错误的想法可能源于:

- (1)非理性的态度

- (2)错误的前提假设

- (3)将行为置于"自动驾驶模式"下的僵化的规则.

- 对抑郁的认知治疗--四种策略:

- 挑战来访者关于自己的基本假设

- 评估来访者给出的支持或否定其自动化思维准确性的证据

- 对事件进行再次归因,将事件归因于情境因素而非患者的无能.

- 对于可能失败的复杂任务,与患者一起讨论其他可行的解决办 法.

- 理性-情绪疗法

- 那些错误的想法可能源于:

- 认知行为疗法

- 最基本假设:告诉自己你能成为什么样的人,你就会成 为那样的人;你认为自己应该做什么,你就会那样去做.

- 不可接受的行为模式可以通过认知重构来矫正,将个体 消极的自我陈述转变为建设性的应对陈述.

- 人本主义治疗

- 人本主义核心观点是,个体的各方面都处于不断变化和 成长的过程中.

- 人本主义疗法吸收了研究人类经验的存在主义观点 (May, 1975).

- 人本主义哲学曾经催生了美国20世纪60年代末的人类潜 能运动.

- 来访者中心疗法

- 来访者中心疗法,卡尔.罗杰斯创立,首要目标就是促进 个体的心理健康成长.

- 基于假设:所有人都有自我实现(即实现自我潜能)的 基本倾向.

- 无条件的积极关注

- 格式塔治疗

- 格式塔治疗专注于如何将个体的身心统一起来,使个体 成为一个完整的人.

- 发起者弗立兹.波尔斯.

- 空椅技术

- 团体治疗

- 优势:

- (1)对于害怕与权威面对面一起解决问题的人来说是一个威胁 性相对较小的环境;

- (2)允许运用群体过程来影响个体的适应不良行为;

- (3)团体治疗的过程为参与者提供了观察和实践人际技巧的机 会;

- (4)为参与者提供了类似家庭群体的环境,这使纠正性的情绪体验得以产生.

- 夫妻及家庭治疗

- 夫妻治疗

- 首先试图澄清夫妻之间典型的互动模式,然后致力于改善他们 之间的互动质量(Snyder et al., 2006).

- 家庭治疗

- 夫妻治疗

- 社区支持团体

- 主要解决四类问题:

- 成瘾行为

- 躯体和精神障碍

- 生活转变或其他危机

- 有严重问题的人的朋友或亲属所经历的创伤.

- 主要解决四类问题:

- 优势:

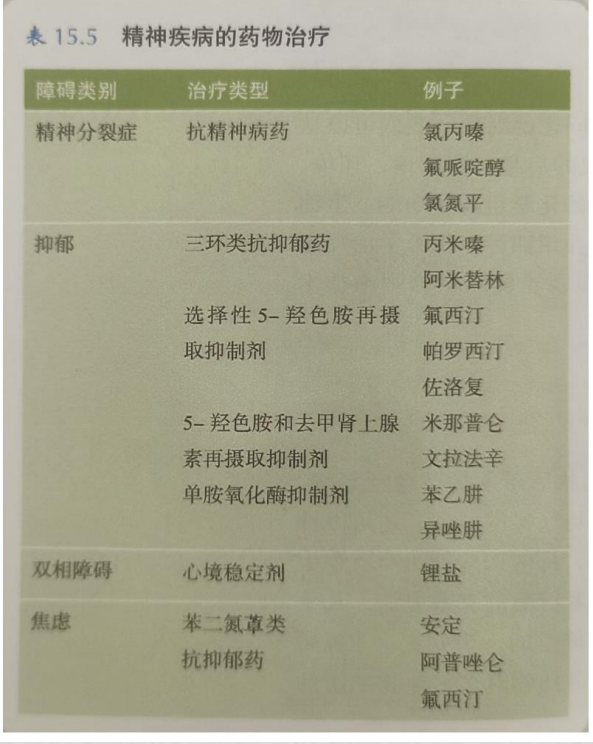

- 生物医学治疗

- 药物治疗

- 精神外科手术

- 前额叶切断术

- 电休克疗法和重复经颅磁刺激技术

- 药物治疗

- 治疗评估和预防策略

- 评估疗效

- 自然缓解效应

- 安慰剂效应

- 元分析

- 共同因素

- 对于成功的疗法而言,常见的共同因素:

- (1)来访者对改善有着积极的期待和愿望.

- (2)治疗师有能力强化和培养这些期待和愿望.

- (3)这种疗法能够解释来访者将如何改变,并允许来访者去实 践那些将会带来改变的行为.

- (4)这种疗法能给出一个清晰的治疗计划.

- (5)来访者与治疗师之间建立起一种以信任,温暖和接纳为特 征的关系.

- 对于成功的疗法而言,常见的共同因素:

- 预防策略

- 初级预防是在某种障碍出现之前就阻止它.

- 二级预防是在障碍出现后努力限制其持续时间和严重程度.

- 三级预防是要通过防止复发来限制心理障碍的长期影响.

16 社会心理学

社会心理学 (social psychology) 研究思维,情感,知觉, 动机和行为如何受人与人之间相互作用的影响.

构建社会现实

- 归因理论的起源

- 定义

- 描述社会知觉者如何利用信息得出因果解释的基本方法

- 归因的种类

- 内在归因(特质归因)

- 外在归因(情景归因)

- 协变模型

- 共变模型 (covariation model):当人们试图解释某个人的行为时,要做归因判断,就要评估与行为个体有关的信息的三个维度的共变性

- 特异性(distinctiveness)

- 该行为是否只在特定情境下发生?

- 你的朋友是否对所有的马都尖叫?

- 该行为是否只在特定情境下发生?

- 一贯性(consistency)

- 对这一情境的行为反应是否反复出现?

- 这匹马过去是否也使你的朋友尖叫?

- 对这一情境的行为反应是否反复出现?

- 共同性(consensus)

- 其他人是否在同样情境下也做出同样的行为?

- 每个人都指着这匹马尖叫吗?

- 其他人是否在同样情境下也做出同样的行为?

- 定义

- 基本归因错误

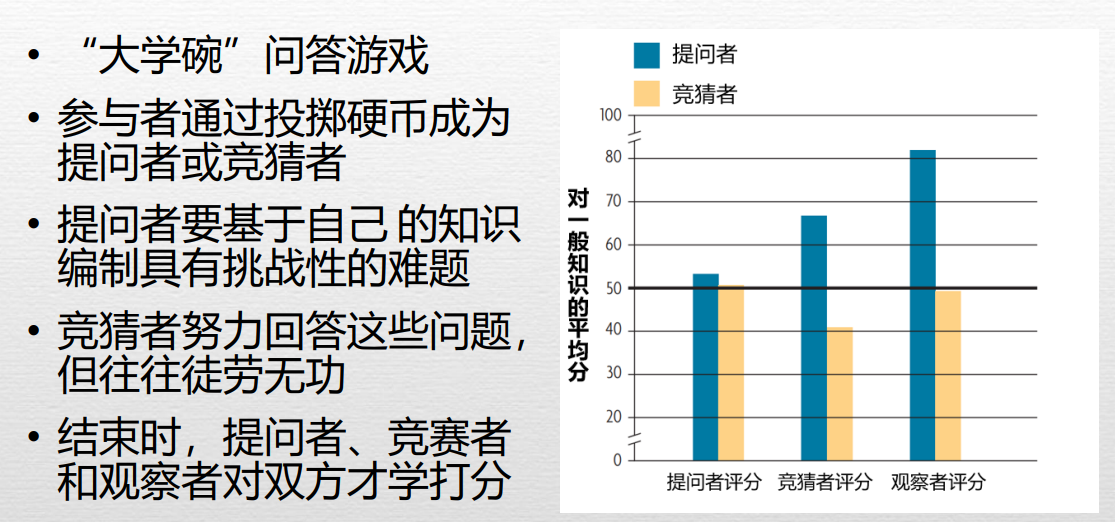

- 基本归因错误 (fundamental attribution error, FAE) 指人们 在寻找某一行为或结果的原因时,高估特质因素(谴责 或赞誉当事人)而低估情境因素(谴责会赞誉环境)的 双重倾向.

- 基本归因错误在一定程度上是由文化导致的.

- 自我服务偏差

- 自我服务偏差 (self-serving bias) 导致人们将成功归结于 自己,而否认或推卸失败的责任.

- 在很多情境中,人们倾向于对成功做特质归因,对失败 做情境归因.

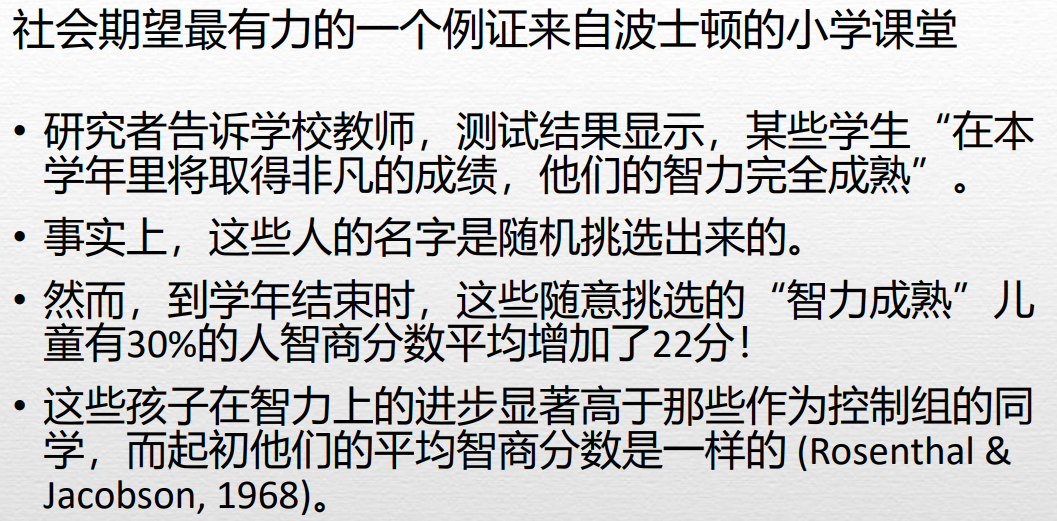

- 期望与自我实现预言

- 自我实现预言 (self-fulfilling prophecy) 指对某一未来行为 或事件预测,这些预测会改变行为互动以至得到预期的 结果.

- 归因理论的起源

情境的力量

- 角色与规则

- 社会角色 (social role) 指个体在既定的环境或群体中活动 时,人们期待他做出的一系列由社会界定的行为模式.

- 情境的特点还可以表现为特定情境下行为指南和规则 (rule) 的运用.

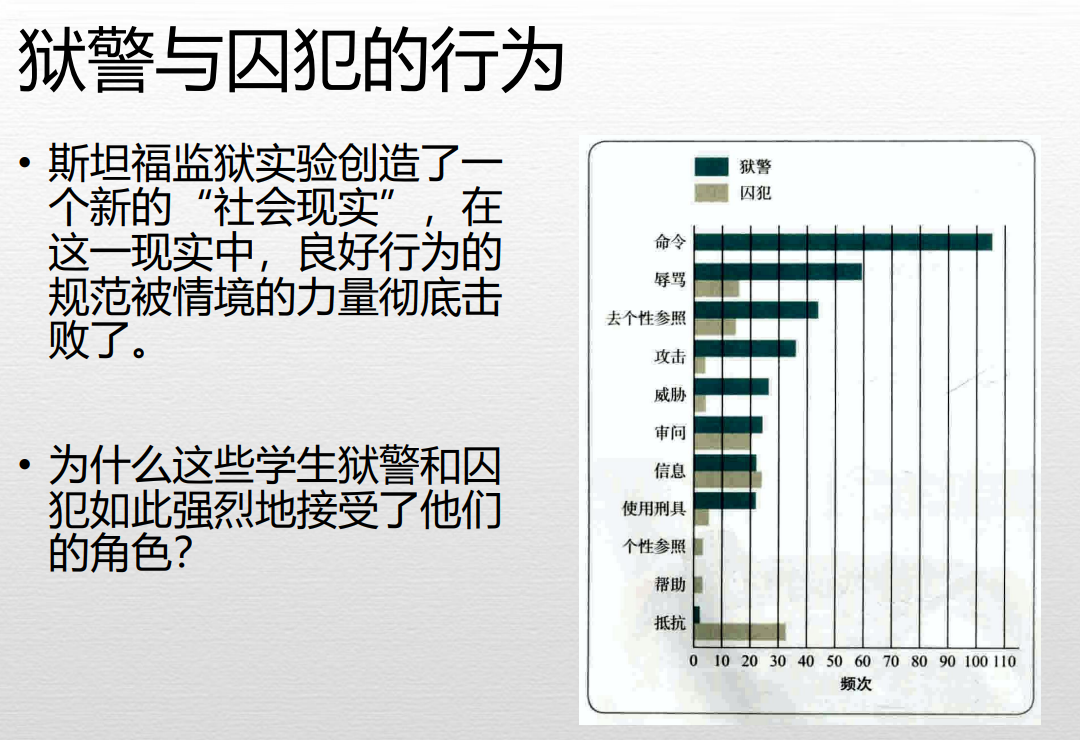

- 斯坦福监狱实验

- 社会规范

- 除了对角色行为有所期望外,群体还就群体成员应该如何行事形成了很多期待.

- 内隐的或公开表述的群体规则均包含了特定的期望,告诉群体成员哪些态度和行为从社会角度看是适宜的,这 类期望就是所谓的社会规范 (social norm).

- 所有或多数成员的某些行为的一致性

- 违背社会规范的负面后果

- 嘲笑,再教育和排斥

- 从众

- 从众 (conformity) 指人们采纳群体其他成员的行为和意见 的倾向.

- 两种可能导致从众的因素

- 信息性影响 (informational influence) 过程

- 希望准确无误,想了解既定情境下正确的反应方式

- 很多生活情境都要求你必须做出行为决策,但情境本身非常模糊.观 察其他人,以帮助自己做出适当的选择,即信息性影响.

- 谢里夫 (Sherif, 1935) 自主运动效应实验

- 规范具体化:规范的形成和固化 • 要求参与者判断一个光点的移动量,该光点出现在一个全黑的背景上, 没有任何参照点,虽然它实际是静止的,但看上去似乎在运动.这是 一种知觉错觉,称为自主运动效应.

- 起初判断的个体差异很大.然而,当参与者被召集到一个由陌生人组 成的小组里,大声说出自己的判断时,他们的估计开始趋向一致.他 们开始看到光点朝着同样的方向移动,移动的距离也大体相同.

- 谢里夫研究的最后一个部分更有意思--在结束集体观看以后,这些 参与者独自待到同样的暗室时,发现他们继续遵从大家在一起时所形 成的群体规范.

- 规范性影响 (normative influence) 过程

- 希望被别人喜欢,接受和赞许

- 阿施 (Asch, 1940, 1956) 实验

- 引导男大学生,让他们相信自己在参加一项简单的视知觉研究,给他们看的卡片上有三条长短不一的

- 线段,要求他们指出其中哪条线段与标准线段一样长.线段的长短差距足够明显,所以极少出现错误

- 参与者与另外6~8名学生呈半圆形就坐,轮流判断.主试同伙将两条显然不同的线段匹配在一起,小组里的其余同伙也做出同样的反应.轮到参与者的时候,他不得不考虑是与周围其他人的观点保持 一致,还是坚持自己独立的判断.

- 大约四分之一的参与者保持了完全的独立性,然而50%~80%的参与 者至少有一次从众,即服从了大多数人的错误估计,三分之一的参 与者半数或更多的关键试次中都屈从了多数人的错误判断.

- 少数人影响与不从众

- 在一些条件下,少数人能够扭转多数人的看法

- 参与者完成颜色命名任务,多数参与者都正确识别出色块,但有两名 主试一致地将绿色识别为蓝色,他们的反对意见一致,但他们是少数

- 当时对多数人没有产生什么影响.然而,后来单独测试时,有些参与 者的判断出现了变化,从蓝到绿的颜色连续分布中偏向了蓝色这一端

- 在一些条件下,少数人能够扭转多数人的看法

- 规范性影响与信息性影响

- 少数人的规范性影响较小

- 多数派成员一般不太关心是否被少数人喜欢或接纳

- 少数派的确具有信息性影响

- 少数人可以鼓励群体成员从多角度来认识问题

- 少数人的规范性影响较小

- 信息性影响 (informational influence) 过程

- 群体中的决策

- 群体极化 (group polarization):与群体成员单独决策相比, 群体决策倾向于更为极端.

- 信息影响模型

- 社会比较模型

- 群体思维 (groupthink) 指决策群体有这样一种倾向,即过滤掉不中意的信息,从而有可能使观点达成一致,尤其 是与领导的观点保持一致.

- 群体极化 (group polarization):与群体成员单独决策相比, 群体决策倾向于更为极端.

- 服从权威

- 米尔格拉姆的服从实验

- 角色与规则

态度,态度改变与行动

- 态度与行为

- 态度 (attitude) 是我们对人,事,物和观念的积极或消极的 评价

- 引发态度的三类信息

- 认知,情感和行为

- 态度预测行为

- 态度的可获得性

- 态度的稳定性

- 改进态度的测量方法

- 捕捉自动或内隐的态度

- 说服过程

- 精细可能性模型 (elaboration likelihood model)

- 界定人们有多大可能将他们的认知加工集中于仔细思索精心考 有说服力的信息上.对说服路径做了重要的区分

- 中心路径

- 人们仔细思考有说服力的沟通

- 态度改变与否取决于论点的强弱

- 外周路径

- 人们不怎么审慎地关注信息本身

- 对情境中的表面线索做出反应

- 广告请明星代言

- 精细可能性模型 (elaboration likelihood model)

- 被自己的行为说服

- 认知失调 (cognitive dissonance) 理论

- 指一个人做出的决定,采取的行动或接触到的信息有违原先信 念,情感或价值观之后所体验到的那种冲突状态

- 当个体认识到自身行为与相应的态度存在不协调时,就会出现 一种令人厌恶的状态,从而促使人们去降低这种失调

- Festinger 的实验研究

- 自我知觉理论

- 你通过觉察你现在正在怎么做,以及回忆里过去在既定情境中 是如何作为的,从而推测你自己的内部状态(信念,态度,动 机和情感)是怎样的或应该是怎样的

- 你利用这些对自我的了解,反过来推测你行为最有可能的原因 或决定因素

- 认知失调 (cognitive dissonance) 理论

- 顺从

- 互惠

- 互惠规范:当某人为你做了些事情,你也应该为他做些事情

- 即使是非常小的恩惠也能引导参与者回报大得多的恩惠

- 以退为进技巧:当人们拒绝一个较大的请求后,往往会应允一个比较适度的请求

- 承诺

- 登门槛技巧:同意接受小请求的人,接下来更可能同意接受较大 的请求

- 互惠

偏见

- 偏见 (prejudice) 是对特定目标群体的一种习得性的态度, 包括支持这种态度的消极情感(厌恶或恐惧)和消极信 念(刻板印象),以及逃避,控制,征服和消灭目标群 体的行为意向.

- 偏见的起源

- 社会分类 (social categorization)

- 内群体 (in-group)

- 外群体 (out-group)

- 内群体偏向 (in-group bias)

- 只要有群体认同的细微线索,人们就开始偏袒他们自己群体的成 员,而不是其他群体的成员

- 社会分类 (social categorization)

- 刻板印象(stereotype)的影响

- 是对一群人的概括性描述,该群体的所有成员都被赋予了同样 的特征

- 刻板印象如此强烈地编码了人们的期望,这些强烈的期望可能 会导致人们出现行为确证

- 刻板印象威胁:刻板群体的成员如果置身于与负面刻板印象有 关的情境,就会体验到刻板印象威胁,受此威胁影响的人不能 有效利用其心理资源

- 内隐偏见

- 负面态度通常以内隐偏见(implicit prejudice)的形式存 在

- 内隐联想测验(implicit association test,IAT)

- 逆转偏见

- 接触假设 (contact hypothesis)

- 敌对群体间仅凭简单接触不能减少偏见

- 要克服偏见必须促进人与人之间的互动

- 例如分享共同目标的合作行为

- 友谊和间接接触

- 接触假设 (contact hypothesis)

社会关系

- 喜欢

- 外表吸引力

- 西方文化中的刻板印象会影响各类判断

- 外表吸引力的文化差异

- 相似性

- 诸如信念,态度和价值观方面的相似性能促进友谊

- 互惠

- 你倾向于喜欢那些你认为喜欢你的人

- 外表吸引力

- 爱

- 爱的三个方面

- 激情--性激情和欲望

- 亲密--坦诚和理解

- 承诺--投入和奉献

- 成人依恋风格

- 安全型依恋

- 回避型依恋

- 焦虑矛盾型依恋

- 自我包含他人量表

- 爱的三个方面

- 喜欢

攻击,利他行为和亲社会行为

- 攻击: 给其他个体造成心理或生理伤害的行为.

- 亲社会行为: 人们旨在帮助他人的行为.

- 利他行为: 人们在没有考虑自身安全或利益的情况进行的亲社会 行为.

- 攻击的个体差异

- 冲动性攻击: 个体对情境的反应,由情绪驱动:盛怒之下的人们以攻击行为做 出反应.

- 工具性攻击: 目标指引(把攻击当作达到目标的工具)和基于特定认知的攻击: 人们根据预谋发起攻击行为,以达到特定的目的.

- 冲动性攻击倾向高的个体一般有较高的情绪反应性,工 具性攻击倾向高的个体,往往在暴力的积极评价因素上 得分较高.

- 情境对攻击的影响

- 挫折—攻击假说 (frustration-aggression hypothesis)

- 挫折通常出现于人们实现目标受到妨碍的情境之下,挫折的增加随后会导致更可能做出攻击行为.

- 直接的挑衅也会导致攻击行为

- 社会规范和榜样影响攻击的可能性

- 一般攻击模型

- 挫折—攻击假说 (frustration-aggression hypothesis)

- 亲社会行为的根源

- 有四种力量促使人们为公共利益作贡献

- 利他主义

- 利己中心

- 集体主义

- 原则主义

- 互惠性利他主义:人们之所以做出利他行为,是因为在 某种意义上他们希望其他人也会对他们做出类似的利他 行为.

- 间接互惠:人们表现出利他行为是因为他们相信, 在将来他们 会成为利他行为的受惠者.

- 同理心利他行为假说:存在这样一种特定关系,当你对其他个体产生同理心(情绪认同的感受)时,这些感受 会引发提供帮助的利他动机.

- 有四种力量促使人们为公共利益作贡献

- 情境对亲社会行为的影响

- 旁观者介入 (bystander intervention)

- 人们想帮助危难中的陌生人的意愿

- 责任分散 (diffusion of responsibility)

- 当不止一个人能够在紧急事件中帮忙的时候,人们经常假设其 他人会或应该帮忙,于是他们自己就会后退,不介入

- 紧急情境下影响人们亲社会行为的因素

- 旁观者必须注意到紧急事件

- 旁观者一定要感觉到责任

- 旁观者介入 (bystander intervention)